Barmbek Erinnerungen von Günter Sohnemann

Weihnachtsstrapse

Endlich die Kirche war aus. Ich, Günter, fast 8 Jahre alt, hab die ganze Zeit in der Kirche gelitten. Das Datum damals: Weihnachten, den 24.12.1948.

Vor eintausendneunhundertachtundvierzig Jahren war der Befreier und Menschenfreund in der Krippe gelegen. Ein Baby, nichts dolles, war ich doch auch mal, so sind wir doch alle einmal angefangen, um in das Leben zu gehen.

Toll, dass es für seine Geburt Geschenke gibt, auf die alle Kinder der Welt ungeduldig warten. In der festlich geschmückten Kirche, mit zwei Tannenbäumen und elektrischen Kerzen behangen, verfolgte ich nicht das Geschehen des Gottesdienstes. Meine Gedanken waren schon lange zu Hause in der guten Stube, mit dem Weihnachtsbaum der unter den zwölf Wachskerzen und der Lamettalast stöhnte.

In den schmalen Lamettastreifen spiegelte sich das Licht der brennenden Wachskerzen, als kleine glitzernde Blitze. Die zwölf Kerzen brachten ein warmes Licht in die weihnachtliche Stube. In Gedanken sah ich einen roten Tretroller unter dem Weihnachtsbaum und viele kleine Matchboxautos. Bunte Päckchen und Pakete für mich und meine Geschwister. Ich wollte sie gerade öffnen, als mich ein leichter Knuff in die Seite in das Hier und Jetzt zurückbrachte.

Der Gesang der Gemeinde war verstummt. Im Mittelgang des Gotteshauses waren die Kirchengänger dabei, sich unter weihnachtlicher Orgelmusik langsam und von der frohen Botschaft erfüllt, zu dem Ausgang der Kirche zu bewegen. Auf dem Kirchvorplatz sammelten sich kleine Grüppchen der Gemeinde, um sich gegenseitig ein „gesegnetes Weihnachtsfest&qout; bei Nieselregen zu wünschen.

Ich träumte mir einen Winter zum Heiligabend. Mir war sehr kalt, ein erster leiser Schneefall setzte ein. Die Schneeflocken blieben auf den Hüten, Mützen und auf den Schultern der Kirchenbesucher liegen. Auch die schwach brennenden Barmbeker Gaslaternen setzten sich die weißen Mützen des Winters auf. Die Linden am Straßenrand mit ihrem schwarzen Geäst boten dem leisen fallenden Schnee Asyl auf ihren gefrorenen Zweigen. Mein Traum endete. Es war um die blaue Stunde, ich nahm es wahr im Nieselregen. Viel Gemurmel unter den Kirchenbesuchern. „Wollten die denn nicht nach Hause gehen, zu ihrem Weihnachtsbaum und den Geschenken?“, dachte ich. Ich zerrte ungeduldig an den Ärmeln meiner Eltern. Ich wollte nach Hause, zu den Geschenken, ja auch zu dem Weihnachtsbaum.

Endlich ja, endlich machte sich unser Familientross auf den Heimweg, durch die kühle, frostige, beginnende Abenddämmerung. Die nasse Kälte kroch mir die bestrumpften Beine hoch, bis unter meine kurze Hose. Dort biss sie mich gemein, in das der Kälte ausgesetzte Stück des Oberschenkels. Zwischen den langen Strümpfen unter meiner kurzen Hose. Dort schützte mich nichts vor der nassen Kälte, außer ein paar dünnen Strapsen, die von einem Leibchen gehalten die Strümpfe am Runterrutschen hinderten. Auf dem Heimweg hatte meine Schwester Gertrud die Idee, in den wenigen bewohnten Häusern Barmbeks, zwischen den Ruinen, die beleuchteten Weihnachtsbäume zu zählen. Das war ja wie eine Schatzsuche, an dem nasskalten Abend draußen das Licht in den Fenstern, der wärmenden Kerzen an den Weihnachtsbäumen zu zählen. Dabei vergaß ich die Kälte, die mich zwickte.

Bis nach Hause zählte ich achtzehn Weihnachtsbäume mit ihren brennenden Wachskerzen hinter den Gardinen der Fenster, wo mit Sicherheit die Familien schon bei der Bescherung waren. Ich als Kind dachte nur, die haben es gut, die haben ihre Zeit nicht in der Kirche verbracht. Ich sehnte mich in die gute Stube zu unseren Geschenken unter dem Weihnachtsbaum.

In der ausgekühlten Wohnung angekommen, wurde erstmal in der Küche, um den ovalen, schon mit den unterschiedlichsten Porzellantellern und Bestecken gedeckten Tische Platz genommen. Wir, ich und meine Familie, waren ausgebombt worden. Das größte unterschiedliche Porzellansamelsurium der Familiengeschichte hatten wir. Heute kann ich erzählen, dass dieses Porzellan noch gute Dienste, auf Polterabenden in der Wirtschaft-Wunderzeit machte.

Während Oma den kalt gewordenen Küchenofen anheizte. Und Opa es geheimnisvoll mit dem Stubenofen in der Weihnachtsstube tat.

Dann wurde eine riesige Schüssel mit Kartoffelsalat in die Mitte des Tisches gestellt. Bald brannten im Küchenofen auch die Briketts. Eine große Menge Wiener Würstchen wurde in das heiße Wasser, welches in einem Topf auf dem Küchenofen stand, gelegt. Als die Würstchen dampfend in einer Schüssel neben einem Korb Brötchen auf dem Tisch standen, holte Opa noch schnell ein Glas Mostrich aus der Speisekammer.

Es war wieder warm geworden in der Küche.

Opa sprach noch ein kurzes Dank-Tischgebet für die guten Gaben. Ich vergaß für einen Moment die Weihnachtsgeschenke. Würstchen satt, hatte ich noch nie in meinem Leben gegessen. Ich habe, glaube ich heute sagen zu können, drei Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen, lecker und die guten Brötchen.

Endlich eine Ewigkeit war vergangen seit der Kirchenzeit. Die Erwachsenen verschwanden alle in der Weihnachtsstube, um etwas vorzubereiten, wie sie sagten.

Erst beim Läuten der Glocke sollten wir, ich und mein kleiner Bruder, die Tür aufmachen und in die Weihnachtsstube kommen. Meine Gedanken waren: Die haben die Weihnachtsglocke verlegt, jetzt suchen sie diese.

Unser durch die geschlossene Tür Fragen, ob wir die Glocke überhört hätten, wurde mit einem, „noch einen Augenblick“, beantwortet. Endlich der silberne Klang eines Glöckleins ertönte. Andachtsvoll drückte ich die Klinke der Weihnachtsstubentür herunter. Die sich nun öffnende Tür lief uns in eine von gedämpftem Licht erfüllte, warme Stube schauen.

Da saßen Oma, Opa, Mama, Papa, Gertrud, Martha und Hermann mit feierlich angestrahlten Gesichtern. Die Lichtquelle, der Weihnachtsbaum mit seinen brennenden Wachskerzen stand in der Ecke hinter der Tür. Diesen sahen wir erst, als wir ganz in die Stube traten.

So feierlich die Großen auch waren, uns, die beiden kleinen Kinder interessierte das nicht. Uns interessierten nur die Pakete unter dem Weihnachtsbaum. Mein Tagtraum in der Kirche war nicht in Erfüllung gegangen, das sah ich auf den ersten Blick. Kein Ballon-Tretroller, aber ein Kran mit vier Rädern mit weitem Ausleger und Kurbel zum rauf und runterlassen der Lasten, war dabei.

Ein energisches „Halt erst ein Weihnachtsgedicht aufsagen!““, kam von den Erwachsenen auf dem Sofa. Unsere großen Schwestern Gertrud und Martha hatten mit uns je ein Gedicht eingeübt. Meins hatte ich schon wieder vergessen, aber mein Bruder Gerhard sagte brav “ Drauß‘ vom Walde komm ich her“ auf. Mein Gedicht brachte ich nur mit Hilfe meiner Schwester Gertrud zu Ende. Endlich durften wir an die Geschenke.

Der Kran war von Opa im Keller mit vielen kleinen Nieten auf einem Stück Hamburger U-Bahnschiene als Amboss zusammen genietet worden. Eine alte Nähgarnrolle mit einer Kurbel, voll mit Paketband aufgerollt, war die Seiltrommel des Kranhakens. Mit grauer Farbe angestrichen, wurde es mein Lieblingsspielzeug.

Der dazu gehörende hölzerne LKW auch grau angemalt. Dann kam der Satz von Oma : „Aber den Kran und den LKW, müsst ihr Euch teilen.“ Die anderen Geschenke zum Anziehen interessierten mich nicht mehr. Ich wollte nur das Spielzeug. Oma und meine Mutter machten mich darauf aufmerksam, da lägen noch mehr Weihnachtsgeschenke unter dem Tannenbaum für mich. Erst mit ihrer energischen Hilfe wurde mir die selbstgestrickte, hässliche braun-weiße Pudelmütze mit Bommel aufgesetzt. Dann kam ein gruseliges Teil, von Oma ausgepackt. Mit warmen Worten wollten sie mir das Praktische eines Leibchens erklären.

Ich hasste und hasse diese Leibchen für Jungen bis auf den heutigen Tag. Der Tag der Befreiung nahte, einen Monat später, Ende Januar. Da hatte ich Geburtstag und bekam meine erste, lange Hose. Eine sogenannte Skihose, mit Bündchen zum Zuknöpfen am Unterschenkel am Knöchel. Diese Weihnachten ging in meine Erinnerung ein. Als frostige Weihnachten, als Weihnachtsstrapsen-Weihnacht 1948

Günter Sohnemann,26.12.2015

Bananen, ein Tretroller und vier Barmbeker Brieten.Erinnerungen an die frühen 1950er Jahre

Es war in der Nachkriegszeit. Die Währungsreform, die DM war auch nach Hamburg gekommen. Genauer gesagt nach Barmbek-Süd, in die „Wilhelm Adolph Passsage“. Wir schreiben das Jahr 1952: Abbruch von Ruinen, Nissenhütten und auch schon Neubauten prägen den Neuanfang nach dem Krieg. Ich war 10 Jahre alt, mein Freund Manfred hatte einen Tretroller mit Ballonreifen und Gepäckträger zum Geburtstag bekommen. Manfred war großzügig, wir, seine Freunde durften alle mal auf seinem Tretroller fahren. Einmal die Straße rauf und wieder runter. Wir lobten diesen Roller, Mensch Manfred, Glückwunsch zum Geburtstag und diesem Roller!

Das war genau richtig. Für unseren Freund Manfred war das Lob, dass wir ihm und seinen Roller zollten, wohltuende Schmeicheleien, von denen er nicht genug kriegen konnte. Wir lobten die Stabilität und Qualität des Rollers. „Darauf kann man bestimmt zu zweit fahren!“, sagten wir ihm. Wir erklärten Manfred wie das gehen soll. Also, ich stelle meinen linken Fuß auf die Hälfte des Trittbrettes, fasse den Lenker mit den Händen ganz außen an und du stellst deinen rechten Fuß auf das Trittbrett neben meinen linken Fuß. Deine Hände fassen den Lenker links und rechts neben meinen Händen an. Dann treten wir gemeinsam, du und ich auf Kommando, ok?

Das ging ganz toll. Wir wechselten links und rechts. Nun waren wir schneller und ausdauernder. Das ganze war schön und gut, aber wir waren vier Freunde. Schade, dass zwei immer warten mussten bis die anderen zwei immer warten mussten, bis die anderen zwei wieder da wieder kamen. Einmal um den Häuserblock war abgemacht. Aber bald wurden es zwei Häuserblocks und so weiter. Das Warten auf den Roller dauerte immer länger. Da kam ich auf die Idee, eigentlich könnte man ja zu dritt, nein zu viert auf dem Roller fahren. Da kamen sie um die Ecke gerollert, strahlende Gesichter. Stolz und begeistert berichteten sie, wie sie im Barmbeker Nachbarstadtteil Winterhude bis in die Karlstraße und an die Aussenalster gefahren waren.

Die beiden aufgeregten Erzähler Manfred und Kurt schauten ganz irritiert, als Erik und ich den beiden Vorwürfe machten, uns so lange warten zu lassen. Wir wollten ja schließlich auch mal Roller fahren. Uns fehlte jedwede Einsicht, dass ja Manfred Eigentümer und Besitzer des Tretrollers ist. Ich machte ihm klar, dass er sich seinen Tretroller sonst wo hin schieben kann. Dann sagte ich ihm, mit der überzeugenden Logik eines Zehnjährigen, mein Fußball macht doch auch nur Spaß , wenn wir alle zusammen spielen.

Er soll seinen Roller nehmen und alleine damit spielen. „Schuftig“; dachte ich, das wird eine einsame Nummer. Wo Manfred ganz offensichtlich uns brauchte um anzugeben. Ein Angeber braucht ja Zuhörer und wenn wir drohten ohne ihn zu spielen? Mit dem Argument gruben wir ihm das Wasser ab. Verlegen sagte Manfred: „Nun könnt ihr doch fahren.“ „Ja, ja“, sagte ich: Und wenn wir dann zu lange weg sind, machst du ein lautes Geschrei um deinen Roller.“ So zankten wir noch eine Weile.

Dann sagte ich: „ Du Manfred ich hätte da eine Idee. Ich weiß wie wir alle vier auf dem Roller fahren können.“ „Kommt überhaupt nicht in die Tüte“, sagte Manfred;“ nicht mit meinem Roller!“ Erik und Kurt wurden neugierig; „Wie denkst du dir das, erzähl es uns!“ So nett gebeten, ließ ich mich nun herab, meine Idee und mein Vorhaben in den schönsten Farben und der Leichtigkeit, mit der es zu machen ist zu erzählen. Also, ich denke, Kurt setzt sich auf das Trittbrett mit den Beinen nach vorne.

Mit den Händen hält er sich an der Lenkerstange fest. Seine Beine legt er über Kreuz um die Lenkerstange auf dem Schutzblech vom Vorderrad ab. Nun stellen Erik und Manfred sich wie gehabt mit den Füßen je zur Hälfte auf das Trittbrett und die Füße ein bisschen unter den Po von Kurt. Die Arme über Kreuz mit den Händen am Lenker festhalten. „Und du, wie willst du mitkommen?“ „Ja“, sagte ich; „ ich setze mich auf den Gepäckträger, für meine Füße ist noch ein bisschen Platz hinter euch, auf dem Trittbrett. Festhalten werde ich mich an euren Hosenträgern und Gürtel.“Ausprobieren, Ausprobieren“, schrien Erik und Kurt begeistert. Manfreds Gejammer: „Mein Roller, mein Roller wird durchbrechen“, stoppte unsere Euphorie. „Dein Roller durchbrechen; du spinnst ja, der ist so stabil. Schau dir diese Eisenrohre an, wie stabil die verschweißt sind. Der Roller bricht niemals zusammen, der trägt uns vier mit Leichtigkeit.“

„Der Jürgen Bruns hat doch auch so ein Roller“, sagte Kurt; „weißt Du, was ich gesehen habe, seine Mutter holt immer Kohlen von Schiller und Brooks. Einen Zentner Brikett stellt sie auf das Trittbrett des Rollers. Und wenn es da oben an der Straße leicht bergab geht, dann stellt sie sich auch noch auf den Roller und rollert die Straße runter.“ Das war zwar nur die halbe Wahrheit. Denn der Tretroller von Jürgen Bruns hatte seitdem einen Knick im Rahmen und das Trittbrett schleifte dann und wann auf dem Straßenpflaster. Auch der Lenker hatte nun eine neue Form angenommen. Aber all das musste Manfred nicht wissen. Also lobten wir wieder seinen Roller, seine Stabilität, seine Qualität. Seine Bedenken wurden von uns zerstreut. Unsere Zusage reichte ihm, wenn der Roller zusammenbricht, müssten wir ihn bezahlen. „Aber natürlich!“, sagten wir alle. Gedacht habe ich aber wovon? Meine Mutter und wir vier Kinder, wir waren arm. Die erste Probefahrt verlief sofort so gut, als ob wir das immer schon so gemacht hätten. So, nun musste keiner mehr auf die anderen warten. Es war toll, als ich zum ersten Mal unsere Straße Wilhelm Adolph Passage mit meinen Freunden auf dem Roller verließ.

Raus aus Barmbek

Die Fahrt ging über die Straßen Beim alten Schützenhof über die Bachstraße in die Heinrich-Hertz Straße an Trümmerfelder und Ruinen vorbei. Am gewaltigen Wasserturm im Winterhuder Weg, Ecke Heinrich Hertz Straße machten wir staunend eine kleine Pause. Diesen riesigen Backsteinturm hatten wir immer von Weitem in der Trümmer- und Ruinenwüste gesehen. Nun standen wir am Fuße dieses Wasserturms, staunten über dieses gewaltige und fast unbeschädigte Bauwerk.

Unbeschädigte Häuser aus dem Krieg gab es nicht all zu viele in Barmbek. Hier auf der Uhlenhorst sah es schon besser aus. Am Hofweg gingen wir in ein Teppenhaus, die Tür stand auf. Für unsere Kinderaugen, die nur Trümmerwohnungen und Nissenhütten gesehen hatten, was das hier ein Palast. Bunte Fliesen, reicher Stuck an der Decke und zwei große Spiegel im Flur des Hauses, die genau gegenüber an den Flurwänden waren. Wenn man hineinschaute, sah man seinen Hinterkopf und ganz viele davon im Spiegel bis in die Unendlichkeit, meinten wir. Unsere Bewunderung war wohl zu laut und wir wurden von einem Bewohner auf die Straße gejagt.

Weiter ging die Fahrt durch die Karlstraße an die Außenalster. Welch ein schöner Anblick. Mein erster See, den ich sah. Nun sahen wir alle das, was wir von den Älteren in der Straße gehört hatten. Fantastisch, es war schön, es war super schön. Begeistert rollerten wir zurück in unsere kleine Welt der Wilhelm Adolph Passage und erzählten lautstark den Kindern, die noch nie aus der Straße weg waren, unsere Eindrücke. In der Passage gab es zu der Zeit sehr viele Kinder, die mit ihren Eltern durch die Folgen des Krieges nach Hamburg geflohen waren. Die waren in Hamburg noch nicht weit rumgekommen. Wir fühlten uns als Entdecker, waren wir doch auch, oder? Dieser Ausflug war schön und unvergessen. Auf dem Roller ging es wunderbar, denn wir wechselten uns ab, im Treten oder Sitzen. Jeder von uns konnte jeden Platz einnehmen. Wir waren ein Rollerteam geworden. Bald war die nähere Umgebung erforscht, dann ging es in eine andere Himmelrichtung. Wir wollten nun einmal Hamm kennenlernen.

Unsere Neugier auf andere Stadtteile haben wir von den älteren Jungen in unserer Straße, die schon auf Fahrrädern im zerbombten Hamburg unterwegs waren, um aus den Ruinen Buntmetall zu bergen. Kupfer aus altem ausgeglühten Bergmannsrohr, das sind die Stromkabel in den Ruinen, das war eine gute Geldquelle. Die Schrotthändler zahlten gute Kilopreise. Auch wir wollten unser Glück versuchen. Die Erzählungen der älteren Jungen kam der Dichtung näher als der Wahrheit. Wir fanden kein Kupferkabel in den Ruinen, das hatten schon längst die Bewohner der Keller in den Ruinen eingesammelt. Aber das wussten wir noch nicht, als wir vier uns auf den Weg mit dem Roller machten. Wir fuhren von der Wilhelm Adolph Passage über die Hamburger Straße entlang dann ging es die Wagnerstaße bis zur Wandsbeker Chaussee in die Ritterstraße bis zur Sahling. Das fanden wir lustig, denn Manfred hieß mit Nachnamen auch Sahling. Auch dieser Stadtteil war im Krieg schwer getroffen. In den Straßen standen Nissenhütten, in den Ruinen lebten und wohnten Menschen. Es gab wenige Häuser, die noch heile waren. Aber die Aufbauarbeiten waren schon überall zu sehen. Wir rollerten nun nicht mehr, wir schoben den Roller, um nach Beute in den Trümmern zu schauen. Aber wir entdeckten und fanden keine Kupferleitungen mehr.

Was esst ihr da?

Uns fiel aber auf, dass viele Kinder in den Trümmern Steine kloppten. Und am Straßenrand standen viele aufgestapelte geputzte Steine. An einem dieser Steinstapel standen drei Jungen und machten Pause. Sie aßen etwas gelbes, wir fragten sie: „ Was esst ihr den da?“ „Bananen!“ Wir hatten von Bananen gehört, aber noch nie gesehen, geschweige gegessen. „Mann, wo habt ihr die denn her?“, fragten wir die Jungs.

„Aus dem Freihafen.“ Nun erzählten sie stolz, wie man an die Bananen kommt. Bereitwillig und auch etwas stolz, dass sie schon pfiffig genug waren, sich wie selbstverständlich Bananen aus dem Freihafen zu holen. Wir müssen wohl sehr fragend aus der Wäsche geschaut haben.

Nun klärten sie uns auf: Im Freihafen kämen so viele Dampfer mit Bananen aus Südamerika und Teneriffa an. Und dass die Bananen grün sind, wenn sie in Hamburg ankommen. Zwischen den grünen Bananen sind oft gelbe Bananen, also reife Bananen und die müssen da raus, sonst werden die grünen auch noch zu schnell reif. Und beim Transport durch Deutschland würden sie alle verfault beim Obsthändler ankommen. So, und diese gelben, schon reifen Bananen kann man sich vom Bananenschuppen holen. Wir ließen uns den Weg beschreiben. „Ganz einfach immer der Straßenbahn Linie fünfzehn folgen über die Elbbrücken bis zur Veddel, dann am Zoll vorbei in den Segelschiffshafen.“ Das reichte uns, diesen Tag rollerten wir zurück nach Barmbek. Auf dem Roller machten wir schon lautstark Pläne, in den Freihafen zu rollern, um uns jede Menge Bananen zu holen. Unsere Familien sollten Bananen kriegen und so viel essen, bis es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Wir lachten uns schimmelig und vergaßen fast das Treten. Schweigend bogen wir in unsere Passage ein.

Wir hatten ein Geheimnis, wir hatten einen Plan. Es waren schöne Sommertage und zu unserem großen Glück auch noch Schulferien. Wenn Manfred mit seinem Roller nicht da war, weil er mit seinen Eltern irgendeinen Besuch bei einer alten Tante machen musste, dann spielten wir in den Trümmern der Ruinen. Manchmal gruben wir in den Trümmern nach etwas Brauchbarem. Im Schutt und Geröll war so manches Stück Porzellan eingebacken. Ich fand beim Graben in diesem Schutt so manches brauchbares Porzellan. Das waren Eierbecher, Teller, Kaffeekannen und sogar eine große Zuckerdose aus Porzellan. Diese Porzellandose habe ich verschenkt an meine Tante Martha. Dort hat sie gute Dienste getan.

Oft stand sie auf dem Tisch und wir Kinder haben uns daraus Zucker aufs Magarinenbrot gestreut. Köstliche Erinnerungen werden wach. All das hatte seinen Reiz verloren gegenüber unserem Plan, im Freihafen vom Bananenschuppen Bananen zu holen.

Mit dem Roller in den Freihafen

Wir wussten, so einfach wird das nicht. Die erste Hürde ist es, in den Freihafen zu kommen, am Zoll vorbei. Genau wo die Amerikastraße und das Amerikahöft ist, da sollte der Bananenschuppen sein. Es war eine uns unbekannte Gegend. Es war spannend, als wir eines Tages los fuhren.

Wir hatten niemandem etwas davon erzählt. Wir hatten gelernt aus unseren Erfahrungen mit der Kupferdrahtsuche in Hamm. Wenn man alles erzählt, dann gehen wieder zu viele Kinder los und dann gibt es vielleicht keine Bananen mehr. Wir wollten in unserer Straße die Ersten sein.

Nach dem Frühstück trafen wir vier uns. Unser Kunststück zu vier auf einem Tretroller zu fahren, war für unsere Eltern schon ein gewohnter Anblick. Wir sagten Ihnen, wir fahren ein bisschen rum und wollten nicht zum Mittagessen zurück sein. In den Ferien hatte meine Mutter dafür Verständnis und die Mütter meiner Freunde auch. Nun ging es auf große Fahrt Richtung Mundsburg und dann der Straßenbahnlinie Nummer fünfzehn nach. Über Berliner Tor, den großen Elbbrücken bis zur Veddel.

Dort fragten wir gleichaltrige Kinder, wie wir zum Bananenschuppen gelangen könnten. Die erzählten uns, dass wir nicht alle zusammen an den Zollbeamten vorbeigehen sollten. Zu zweit sollten wir gehen und wenn wir gefragt werden, „Wohin?“, sollten wir sagen „Meine Tante wohnt in der Amerikastraße, wir sind da auf Besuch.“ So machten wir es.

Im Abstand von fünf Minuten gingen wir am Zollbeamten vorbei. Wir wurden gar nicht beachtet, mein Herz bubberte und es gab keinen Grund Angst zu haben. Wir trafen uns circa hundert Meter hinter dem Zoll. Außer Sichtweite vom Zoll nahmen wir unsere Plätze auf dem Tretroller wieder ein.

Mann – waren wir glücklich. Wir waren im Freihafen. In uns sang das Lied der Cowboys yiipiee yaa yaa yiepiee yaa yaa. Was waren wir doch für tolle Kerle, wir zehnjährigen Barmbeker Brieten. Nun sahen wir, was der Krieg im Freihafen alles zerstört hatte: Kaimauern mit großen Bombentrichtern, abgebrannte Ladeschuppen, von denen nur die Verwaltungsgebäude stehen geblieben waren. In einigen wohnten Familien.

Ich wusste da noch nicht, dass ich ganz dicht bei Onkel Fiete und Tante Anna in der Amerikastraße vorbei rollerte. Die waren auch ausgebombt und hatten in der Amerikastraße in so einem Verwaltungsgebäude am Ende eines ausgebrannten Schuppens eine Notwohnung bekommen. Auf diesen abgebrannten Schuppen wuchsen schon Büsche und Bäume. Auf den Eisenbahnschienen standen uralte Waggons.

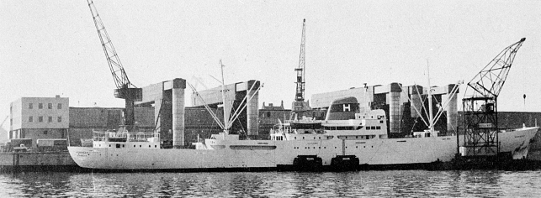

Das sahen wir alles, als wir Kinder diese unglaublich lange Amerikastraße entlang rollerten, immer weiter zum Amerikahöft. Wir sahen Schiffmasten, Schornsteine von qualmenden Dampfern, Kräne, die sich drehten und Ladung aus dem Schiffsbauch an Land setzten. Aber keine Bananen, wir rollerten weiter. Endlich ein großer Schuppen und ein schneeweißes Schiff.

Im Bananenschuppen

Wir hatten gehört, die Bananendampfer sind alle weiß angestrichen. Wir sahen viele Hafenarbeiter, die grüne Bananenstauden auf Karren in die Schuppen brachten.

Alle liefen geschäftig durcheinander, alle arbeiteten. Nur zwei Männer mit einer Schirmmütze, einer mit einem dicken Goldrand und einer mit einem dünnen Goldrand, standen nur rum, sahen nur zu. Hin und wieder gab der eine oder andere Anweisungen an die Arbeiter. Die hatten wohl das Sagen, da trauten wir uns nicht hin. Also zogen wir uns erstmal zurück.

Nun umrundeten wir den Bananenschuppen, wir hatten nur einen Gedanken, wie kommen wir da rein. Von der Straße kam auf einmal unsere Chance. Ein LKW verließ die Ladeluke vom Schuppen und in der Luke stand ein Arbeiter, der sah uns an:“Na, was macht ihr denn hier?“

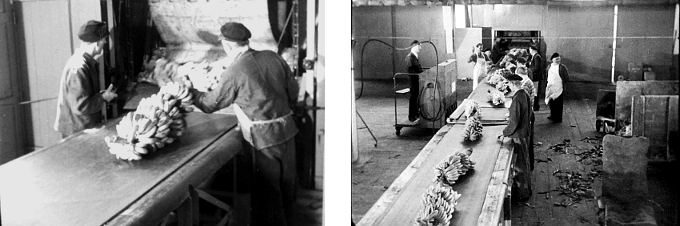

Wir sagten ihm: „Wir wollen ein paar gelbe Bananen!“ „So, dann kommt mal mit“, forderte er uns auf. Wie die Blitze waren wir bei diesem Arbeiter in der Ladeluke vom Schuppen. Jetzt konnten wir gut in den Bananenschuppen sehen. Mann, war der groß, ich glaube zwei Fußballfelder reichen nicht, um die Größe zu beschreiben. Eine riesige Halle, in der Eisenbahnwaggons auf Eisenbahnschienen wie in einem Bahnhof eingefahren waren. An jedem Waggon waren Arbeiter damit beschäftigt, Bananen einzuladen. Es herrschte ein emsiges Treiben. Die Arbeiter sortierten an Fließbändern die Bananenstauden und schnitten die gelben, reifen Bananen ab.

Mit Schwung flogen die reifen Bananen in eine stählerne Abfallkiste, die schon so voll war, dass die Bananen wieder auf den Hallenboden fielen. Dort wurden sie von den Elektrokarren, die mit Bananen beladen in der halle hin und her fuhren, breit gefahren. Schade um diese schönen Bananen, dachten wir. Der Arbeiter sah unser Staunen: „ Das muss sein!“ sagte er uns, „ Die gelben Bananen können keine Reise im Land per Eisenbahn antreten. Dann haben die Kaufleute großen Schaden und Verlust. Also weg damit.“ Aber wir vier waren an diesen gelben Bananen sehr interessiert. Bei uns brauchen sie keine Reise durch das Land machen. Nur eine kurze durch unseren Bauch und nach Barmbek, dachte ich.

Uns lief das Wasser im Munde zusammen. Der Arbeiter, der uns in den Bananenschuppen hineingelassen hatte, stand neben uns. Lachend zeigte er auf die gelben Bananen. „Ihr wollt doch Bananen, nehmt soviel Hände wie ihr wollt.“ Was sollten wir nehmen? Wir verstanden nur noch Bahnhof. „Hände, Jungs“ , sagte er und klärte uns auf. Hände das sind die zusammengewachsenen Bananen am Stamm der Bananenstaude. Wenn sie gelb waren, wurden sie von der Bananenstaude abgeschnitten und weggeworfen, das waren denn mal eben ca.10 Bananen auf einmal.

Mit einem Handgriff hatte jeder von uns zehn Bananen gegriffen. „Nehmt mehr!“, forderte uns der Mann auf; „Aber lasst euch nicht vom Schuppen-Vizen schnappen. Der mag nicht, dass hier Kinder herumlungern, wo so viele Karren hin und her rollen. Karren geschoben von Heerscharen von Hafenarbeitern, wie leicht kann es in diesem Gewühl zu einem Unfall kommen. Schnell packte sich jeder zwei Hände Bananen und nichts wie weg zu unserem Tretroller.

Zurück nach Barmbek

Da stand unser guter Tretroller und wir wie begossene Pudel davor.

Wie sollten wir denn fahren mit all den „Händen“ Bananen in unseren Händen. Es war doch Sommer und sehr warm, wir hatten nur Turnhosen und ein Unterhemd und Sandalen an. An Beutel oder gar Rucksack hatte keiner von uns gedacht. Ich machte den Vorschlag: einer von uns schiebt den Roller und wir tragen seine Bananen mit. Ungefähr dreihundert Meter von hier hatte ich einen in Kriegstagen abgebrannten Schuppen gesehen.

Der war schon ganz verwildert. Birken und Büsche hatten sich dort schon angesiedelt. Da gab es Schatten, dort werden wir eine Pause machen und Bananen „satt“ essen. Es war ein guter schattiger Platz , den wir fanden. Alte schrottreife Eisenbahnwaggons standen auf den Schienen vor den Resten dieses abgebrannten Schuppens, auch die mussten wir inspizieren. Die Waggons hatten alle ein „Bremser-Häuschen“. Die Bremskurbel war kinderleicht zu bedienen, es machte wirklich Spaß daran rumzukurbeln.

Auf einmal merkten wir , dass die Waggons „gaaanz laangsam“ in Bewegung kamen. Geistesgegenwärtig drehten wir die Bremskurbel wieder zurück und die alten Güterwaggons standen wieder. Da hatten wir genug von diesem Abenteuer. Schnell liefen wir wieder zu unserem Roller und den Bananen. Wir hatten schon jeder eine Banane in den Händen beim Inspizieren der alten Güterwaggons und ließen sie uns schmecken.

Aber nun setzten wir uns auf den Boden im Schatten einer Birke. Jeder von uns hatte so zwanzig Bananen vor sich liegen und nun aßen wir einige davon mit Genuss.Wir beteuerten uns gegenseitig, so etwas tolles noch nie gegessen zu haben.

Beinahe gierig stopften wir sie in uns hinein. Festschmaus auf der Ruine eines alten ausgebrannten, ausgebombten Kaischuppens. Aber bei mir war nach der dritten Banane Schluss.

Ich konnte nicht mehr. Nur der kleinste von uns, Kurt, der schaffte eine vierte Banane. Damals habe ich sehr gestaunt. Heute glaube ich, Kurt hat sich schlichtweg verzählt.

Wir hatten einen guten versteckten Platz. Müdigkeit breitete sich aus und wir streckten uns im Schatten dieser Büsche und jungen Bäumen wohlig aus, dösten und schliefen in dieser sommerlichen Nachmittagssonne ein. Es war alles so friedlich, so ruhig.

Wir waren so satt, wie lange nicht mehr. Der süße Geschmack auf der Zunge und das Bewusstsein, ein unvergessliches Abenteuer erlebt zu haben, gab uns das Gefühl von inniger Zufriedenheit. Volle Bäuche, erschöpft vom neu entdeckten, schliefen wir vier doch tatsächlich ein, bis wir wieder etwas fröstelnd wach wurden. Die Sonne hatte ihre Mittagskraft verloren. Nun hatten wir es aber eilig, nach Hause zu kommen. Wie nun aber die Bananen transportieren? Wir hatten doch nur Turnhose und Unterhemd an.

Kurt, unser Kleinster und Jüngster, hatte in dem Waggon ein etwas dickeres und längeres Band gesehen. Er holte es. Mit einer Glasscherbe, von einem Fenster, teilten wir uns diesen Strick. Es war lang genug, für jeden von uns, daraus einen Strickgürtel zu machen. Jeder machte sich einen stramm sitzenden Gürtel über das Unterhemd aus diesem Strick. Die Bananenhände steckten wir von oben unter unsere Unterhemden.

Die Bananen beulten unser Unterhemd gewaltig aus, jeder konnte sehen, was wir da unter unseren Unterhemden transportierten. So fuhren wir vier auf unseren Ballontretroller los. Etwas hinderlich waren die Bananen unter den Unterhemd und auf der Haut. Aber wir hielten öfters an, um den Sitz der Bananen zu verändern und zu sichern. So kamen wir am Zoll an. Ein älterer Zollbeamter stellte sich uns in den Weg: „Halt, Halt, habt ihr was zu verzollen?“, fragte er uns. Verzollen? Wir verstanden nicht, was er meinte, aber Angst hatten wir nun doch, dass er unsere Bananen haben wollte. Wir fragten ihn, was verzollen bedeutet? Dann klärte er uns auf, dass man nichts ohne Verzollen aus dem Freihafen bringen darf. Und das Verzollen kostet Geld. Und wer nicht verzollt und erwischt wird, ist ein Schmuggler. Und Schmuggler werden bestraft und kommen ins Gefängnis.

Unser Herz rutschte uns in die Turnhose vor Schreck, wir sahen unsere Bananen schon verloren, da kam ein jüngerer Zollbeamter auf den älteren Kollegen zu. „Mensch Kuddel, de Jungs hebt doch nur gele Bananen, morgen sind die schlecht und vergammelt. Das ist doch nur Fegsel“, meinte der junge Zollbeamte mit einem Augenzwinkern zu dem altgedienten Zollbeamten. Der sagte mit hochgezogenen Augenbrauen zu uns: „So, so Fegsel habt ihr da, naja, dann will ich mal heute ein Auge zudrücken.

Ab mit euch Brieten, ich will euch nicht noch mal erwischen!“ Lachend gab er uns den Weg frei. Vier Kinderherzen, eben noch zitternd, bubbernd, jubelten innerlich auf und ungeahnte Kräfte brachten uns von der Veddel mit dem Roller nach Barmbek, in die Wilhelm Adolph Passage.

Die Beute wird verteilt

Dort angekommen mit unserer Beute, unseren anderen Spielkameraden stolz die Bananen zeigend, aber nicht eine abgebend, habe ich meiner Mutter siebzehn Bananen auf den Küchentisch gelegt. Wir waren sechs Personen im Haushalt, die sich alle über diese Südfrüchte freuten. Da wurde die Klingel an der Tür gedreht. Unsere Nachbarin Frau Holze stand vor der Tür: „ Frau Sohnemann, ich habe gehört, Günter hat Bananen aus dem Freihafen geholt. Darf ich ihn fragen, wo und wie er das gemacht hat?“

Sie durfte und ich erzählte alles genau, was wir heute gemacht hatten. Nur vom Zoll erzählte ich nichts. Das klang ja alles sehr einfach. „Morgen schicke ich meinen Mann in den Feihafen mit dem Fahrrad zum Bananen holen.“ Dabei schaute sie auf den Küchentisch, wo meine, unsere Bananen lagen. „ Ach, Frau Sohnemann, können sie mir heute ein paar Bananen ausleihen? Sie bekommen sie morgen wieder, von den Bananen, die mein Mann morgen mit dem Fahrrad aus dem Freihafen holt.“

Meine Mutter zählte die Bananen durch und gab Frau Holze fünf Bananen. So hatte jeder von uns zwei Bananen zum Verzehr. Was ich so auch in Ordnung fand. Die Holzes waren fünf Personen. Für die Kinder waren es die ersten Bananen in ihrem Leben und nach dem Krieg. Was noch anzumerken ist: Am nächsten Tag war das Fahrrad von Herrn Holze kaputt, am nächsten Tag darauf auch. Dann war alles wieder heile, aber er hatte keine Zeit, in den Freihafen zu fahren, er hatte Arbeit bekommen.

Und in den Geschäften bei den Grünhöckern waren sie jetzt regelmäßig im Angebot, die Bananen. Mir bleibt nur noch zu berichten, dass der Tretroller von Manfred bald auch so ausgesehen hat wie der von Jürgen Bruns, dessen Mutter mit dem Roller öfters Brikett vom Kohlenhöcker geholt hatte. Aber an Weihnachten war für uns alle ein Ballontretroller unter dem Weihnachtsbaum. Unsere Trittbretter waren alle gerade. Nur das von Manfred zeigte nach unten. Als er über dieses Aussehen jammerte, haben wir ihm erzählt: „Das sieht doch viel besser aus, als unsere gerade Bretter.“ Ich weiß bis heute nicht, ob er uns das abgenommen hat. Aber ein dufter Spielkamerad war Manfred allemal.

Hamburg, 2010 Günter Sohnemann