Zeitzeugenberichte

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Erzählte Geschichte (Oral History), die in Form von schriftlichen Notizen, Berichten, Tonband- und Videoaufzeichnungen festgehalten und ausgewertet wird, spielt in der Arbeit der Geschichtswerkstatt eine wichtige Rolle. Dabei geht es weniger um umfassende Faktensammlungen, als vielmehr um das persönliche Erleben, um die subjektive Wahrnehmung und Verarbeitung erlebter und gelebter Stadtteilgeschichte. Erzählte Geschichte kann aber nicht nur neue Quellen erschließen, sondern auch zu einer Demokratisierung der Geschichtserkundung beitragen, indem sie die Erinnerungen und Geschichten der von geschichtlichen und aktuellen Entwicklungen betroffenen Menschen in den Mittelpunkt rückt.

Barmbeker erzählen

Mit dieser Seite bieten wir allen mit Barmbek verbundenen Menschen die Möglichkeit, ihre Barmbek-Geschichten, ihre Sicht des Stadtteils darzustellen. Das können kleine Schilderungen von alltäglichen oder besonderen Erlebnissen, Ereignissen oder Orten sein, Lebensgeschichten, Tagebuchnotizen, Gedichte oder andere literarische und künstlerische Ausdrucksformen.

Rufen Sie Ihre Erinnerungen wach, schreiben Sie auf, was Sie mit Barmbek verbindet, im positiven wie im negativen Sinne. Schicken Sie uns Ihre Geschichten, per Post oder per Mail:

Geschichtswerkstatt Barmbek

Wiesendamm 25

22305 Hamburg

info@geschichtswerkstatt-barmbek.de

Barmbeker Erinnerungen von Peter Kipp

Meine Familie stammt nicht ursprünglich aus Barmbek, trotzdem habe ich hier meine frühe Kindheit verlebt. Die Großeltern kamen aus Danzig, sie mussten wegen der politischen Verhältnisse „optieren“, weil mein Großvater Beamter bei der Reichsbahn war. Entweder: für Polen oder Deutschland. Aus diesem Grunde kam die Familie mit vier Kindern, über Cuxhaven nach Hamburg und fand dann, etwa 1933, in Barmbek, Brucknerstraße 19, ihre neue Heimat. Das war an der Kreuzung Sentastraße / Brucknerstraße. Obwohl ja nach dem Krieg quadratkilometerweise nur Ruinen und Trümmerwüste herrschten, waren an unserer Kreuzung von den vier Blocks noch drei relativ unbeschädigt vorhanden, sodass hier noch eine mehr oder weniger geordnete Wohnsituation, zwar mit Einquartierungen, bestand.

An einer Ecke befand sich die Bäckerei Ponsel, gegenüber das Milchgeschäft von Herta Ross, daneben der Kolonialwarenladen von den Schwestern Reetwisch. Etwas weiter, in einer Holzbude vor der Schule, der Fischhändler Kluziak. An der nächsten Straßenecke der Feinkostladen von Strahl und gegenüber der Gemüseladen von Martens. Etwas weiter noch der Tabak- und Zeitschriftenkiosk von Rittmeister, dazwischen der Kohlenhändler Hohnsbein mit seinem bissigen Köter „Troll“, der frei herumlief und uns Kindern höllische Angst machte. Also eine fast dörfliche Lebenssituation – jeder kannte quasi jeden.

Meine Mutter, die jüngste der vier Geschwister, war 1939 zwanzig Jahre alt und hütete die Kinder der Familie Steffen in der Sentastraße ein. Mit ihrer Erscheinung und den blonden Haaren hatte sie bei den täglichen Einkäufen, die Aufmerksamkeit von Bäckermeister Hans Ponsel, erregt. Was sich in kleinen Aufmerksamkeiten, „wie ein Stückchen Kuchen mehr“, ausdrückte. Der Funke ist aber leider nicht übergesprungen.

Der schneidige Luftwaffenoffizier, der seine Schwester in der Sentastraße häufig besuchte, hat mit seiner Uniform mehr Aufsehen erregt, sodass 1941 eine Verehelichung stattfand. (Er natürlich in Uniform) Den Kriegsverhältnissen geschuldet, sind die Jungvermählten anschließend nach Schlesien auf einen Luftwaffenstützpunkt umgesiedelt, wo ich dann 1944 geboren wurde. Nach turbulenter Flucht (teilweise im Bombenflugzeug) zurück Richtung Hamburg sind wir dann im Mai 1945 bei meiner Oma in der Brucknerstraße untergekommen. Da auch die übrigen Geschwister und Schwiegerkinder aus dem Krieg zurückströmten ist es bei „Mama“ in der Brucknerstraße eng geworden. So sind meine Eltern und ich gegenüber in der Sentastraße bei Familie Steffen auf Zimmer gezogen.

Bäckermeister Ponsel war nicht nachtragend, obwohl sein „Schwarm“ jetzt mit Mann und Kind wieder aufgetaucht war. Er selbst hatte auch geheiratet und bekam eine Tochter namens Christel. Der gleiche Vorname wie der meiner Mutter!? Trotzdem bekam ich die Gunst, wenn ich zum Brot- oder Brötchenholen rübergeschickt wurde, dass immer eine kleine, extragebackene Heißwecke für mich bereitlag, obwohl noch Lebensmittelmarken nötig waren. Hans Ponsel lugte dann aus seiner Backstube und lächelte mir zu.

Der zentrale Spiel-Treffpukt für uns Kinder war die große Sandkiste neben dem Fußballplatz vom FC Paloma. Sie war rundherum mit Gehwegplatten befestigt, zwei Schaukelgerüste und drei Sitzbänke waren vorhanden. Sie war groß genug, dass mindestens 10 Kinder gleichzeitig ungestört spielen konnten. Höhepunkt war, wenn man nicht zum Mittagessen nach Hause gerufen wurde, sondern die Mutter mit Kartoffelsalat und Ei zur Sandkiste kam und man konnte auf der Bank, ohne große Spielunterbrechung, das Essen einnehmen. Im Gegensatz zu anderen Kindern, hat meine Mutter das aber nur ganz, ganz selten getan.

Gasanstalt, links Problock, rechts Schleidenschule,

vorn Sportplatz FC Palom

Es war etwa 1948, da gab es eine Riesenenttäuschung: plötzlich war die Sandkiste leer! Während wir noch ratlos herumstanden, kam ein mächtiger englischer Militär-Lastwagen voll mit frischem, weißen, sauberen Spielsand und füllte die Kiste wieder auf. In wahrer Wonne stürzten wir uns in diesen Sand und merkten erst jetzt wie dreckig, unhygienisch und verschmutzt der alte Sand von all den verkohlten Brandresten und dem Trümmerstaub war.

Die andere wichtige Spielstätte war der Schleidenpark, heute Biedermanplatz, mit Planschbecken und Liegewiese. Auf den Gehwegen ließen sich wunderbar Wettfahrten mit unseren Rollern veranstalten. Der Park hatte sogar einen „Parkwächter“, der in einer kleinen Holzbude residierte. Er hatte alles im Blick und jeder Unfug am Planschbecken wurde streng mit „Parkverbot“ bestraft. Vandalismus oder Farbschmierereien, die gab es dank seiner Anwesenheit nicht.

Eine große Mutprobe gab es an der „kaputten Brücke“ der Straße Käthnerort über den Osterbekkanal. Die Brücke ist in den Bombennächten 1943 zerstört und die Straße unterbrochen worden. Unter der Brücke verlief ein dickes eisernes Rohr zur Gasversorgung der gegenüberliegenden Stadtteile. Die Brückentrümmer waren bereits abgeräumt worden, nur das restliche Gasrohr ragte noch aus dem Erdreich bis halb über den Osterbekkanal. Die Mutprobe bestand darin, sich rittlings auf das Rohr zu setzen und dann bis zum Ende vor zu robben. Man befand sich dann in drei Metern Höhe über der Kanalmitte. Jede leichte Körperbewegung brachte das Rohr aber in Schwingung, sodass am Rohrende eine erhebliche Auf-und-ab-Bewegung zu bestehen war. Das Ganze war natürlich strengstens verboten, von der Polizei und den Eltern sowieso.

Zum Thema Roller: mein Onkel Erich, auch in Barmbek wohnhaft, war damals einer der größten Fahrradgroßhändler in Hamburg. Da er aus dem Siegerland stammte, hatte er verschiedene Verbindungen zu den dortigen Fahrradfabriken. Er besaß sogar damals schon ein Auto – nicht so ein altes Vorkriegsgefährt, sondern einen fabrikneuen Opel-Olympia. Weil er selbst keine Kinder hatte, kam ich in den Genuss vielfältiger Geschenke. Das größte war natürlich der Roller mit Ballon-Reifen. Damals die neueste Erfindung und auch teuer, aber Onkel Erich saß ja an der Quelle. Ich wurde bewundert und war mit dem Roller die Sensation in der Sentastraße. Heute hört man oft den Begriff „Tretroller“ für die kleinen faltbaren City-Roller. Damals waren damit die Roller bezeichnet, die über dem Trittbrett noch ein bewegliches Wipp-Brett mit einer Zahnstange zum Antrieb des Hinterrades besaßen. Wir haben uns unzählige Wettfahrten um die Häuserblocks geliefert – aber ich, mit dem Ballon-Roller, war auch gegen größere Jungs, unschlagbar.

Meine Tante in der Sentastraße war Kriegerwitwe, hatte aber bereits 1947 wieder geheiratet und zwar einen Schneidermeister für Damen- und Herrenbekleidung. Er hatte seine Werkstatt mit Ladengeschäft drüben auf Neuhof und fuhr täglich mit dem Dampfer rüber. Seine Kunden waren Seeleute, die mit ihren Schiffen im Hafen lagen. Oft für zwei bis drei Wochen zum Löschen der Ladung. Da auch in der Handelsmarine früher noch Uniform getragen wurde, hatte er sein gutes Auskommen für deren neue Ausstattung. Durch Empfehlung hatte er auch einige Kunden in Barmbek, denn in der Wohnung gab es ein halbes Zimmer, was er zur Anprobe der Kunden nutzte. Einer dieser Kunden war Hans Apel aus Barmbek, der spätere Bundesfinanz- und Verteidigungsminister. Hans Apel war schon früh politisch aktiv und saß für die SPD in der hamburgischen Bürgerschaft. Für einen besonderen Staatsakt hat mein Onkel ihm seinen ersten Smoking geschneidert.

Die Wohnung meiner Tante war für damalige Zeit komfortabel: zur Sentastraße hin das Schlafzimmer mit einer gemütlichen Loggia und Morgensonne. Auf der anderen Seite gen Süden die Küche mit herrlichem Balkon und Blick auf den Sportplatz vom FC Paloma. Wenn am Sonntagnachmittag die 1. Herren spielten, hatte man einen formidablen, kostenlosen Logenplatz. Der Fußballplatz hatte damals noch keinen Rasenbelag, sondern „Grant“ und wenn Fußball gespielt wurde, war das bei trockenem Sommerwetter mit einer erheblichen Staubentwicklung verbunden, was die Hausfrauen in dem Block sehr verärgerte. Dieser Grant hatte aber auch eine positive Seite. Wir konnten stundenlang auf dem Platz hocken und die schönsten bunten oder glitzernden Steinchen herauspicken um sie zu sammeln, weil sie vermutlich sehr wertvoll waren. Später fanden wir heraus, dass dieser Grant lediglich geschredderter und gemahlener Trümmerschutt war.

Eines Tages geschah Ungeheuerliches: auf dem vierten Häuser-Block, der wie gesagt zerbombt war und nur noch aus Trümmerbergen und Mauer-Gerippen bestand, hatten zwei Jugendliche auf Altmetallsuche beim Klettern über die Schuttberge einen verschütteten Kellerzugang entdeckt. In einem der Kellerräume fanden sie ein ganzes Lager von Kästen mit Spielzeugbausteinen. Wir Kleineren hatten es erst bemerkt, als sich vor dem freigeräumten Kasematten-Fenster, eine Menschentraube bildete. Wir also auch dahin: es wurden dutzendweise diese Holzkästen herausgereicht und jeder, der einen Kasten ergatterte, lief schleunigst mit seiner Beute nach Haus. Diese Art Bauklötze kannte noch keiner – aber sie waren genial. Sie bestanden aus eingefärbtem Kunststein, ähnlich wie Speckstein. Sie hatten auf der Oberseite Noppen und auf der Unterseite entsprechende Mulden. Es gab sie als Quader in 1-er, 2-er, 3-er und 4-er Länge, in Säulenform und als Dachschrägen. Sie waren in Maß- und Winkelhaltigkeit so präzise hergestellt, dass sie ideal aufeinander passten ohne zu verrutschen. Das Prinzip ähnelte den späteren LEGO-Klemmbausteinen aber unsere hielten sich nur durch Schwerkraft. Wir hatten imposante Turmkonstruktionen bis über einen Meter Höhe gebaut, wenn sich mehrere von uns mit ihren Kästen zusammentaten. Leider ist mein Kasten im Laufe der Jahrzehnte verlorengegangen aber ich war so fasziniert von den Bausteinen, dass ich jahrelang danach Ausschau gehalten habe, leider vergeblich. Ich würde heute was drum geben, so einen Kasten wieder zu erwerben.

Wir spielten ja grundsätzlich „draußen“, denn ein Kinderzimmer hatte eigentlich keiner, sei denn er hatte noch 4 oder 5 Geschwister. Aber die Raumsituation in den Wohnungen war so prekär, dass dort einfach nicht gespielt werden konnte. Ich hatte auch einen Kameraden, der in den Nissenhütten in der Lohkoppelstraße wohnte, auch dort haben wir draußen gespielt. Aber wir, aus der Sentastraße, waren Fremdkörper dort. Vor der Bäckerei Ponsel war der Gehweg verbreitert, so dass eine entsprechende Spielfläche für „Hinkebock“, „Gummitwist“ oder „Kibbel-Kabbel“, für die Mädchen auch „Märchenball“ und „Meiersche Brücke“ bestand. Direkt dort stand auch so ein großer Feuermelder mit der Glasscheibe, die man einschlagen musste, wenn es brennt. Wenn es schummrig wurde, kamen auch die älteren Jugendlichen an die Ecke, es war ihr Sammelpunkt, sie alberten mit den Mädchen und standen herum: das waren die sogenannten „Eckensteher“.

Ein auffälliges Merkmal für Barmbek waren auch die riesigen Dampfwolken über der Gasanstalt zwischen Weidestraße und Osterbekstraße. Etwa alle Stunde wurde die ausgegaste, noch glühende Steinkohle aus den Kammeröfen ausgestoßen, in einen Kübelwaggon fallend, unter einem großen Löschturm, dann mit riesigen Wassermengen abgeschreckt, wodurch sich der enorme Dampfpilz bildete. Neben dem gewonnenen Leuchtgas war das Endprodukt dann Koks. Für uns Kinder war es unendlich interessant von der Brücke herab zu beobachten, wie die Kohlenschuten mit dem Nachschub über die Alster und den Osterbekkanal in den kleinen Werkhafen kamen. Mit langen Bootshaken wurden die Schuten dann per Hand so bugsiert, dass sie vom Greifer-Kran entladen werden konnten. Ein kleines Stück dieses Hafens ist noch heute zu sehen.

Eine eigenartige Erscheinung jener Zeit ist mir in Erinnerung geblieben: das waren die „Trampelpfade“ über die abgeräumten Trümmergrundstücke. Die Stadt Hamburg hatte schon frühzeitig nach dem Krieg mit der Beseitigung der Ruinen und Trümmerberge begonnen. Dadurch ergaben sich ungewohnte Sichtachsen, und man konnte in manche Richtung kilometerweit schauen. Von Barmbek aus waren gar die Kirchtürme in Innenstadt zu sehen. Weil alle Besorgungen ja zu Fuß gemacht wurden, konnte man sein Ziel schon von Weitem anvisieren und ging gerade darauf zu, also quasi „Luftlinie“. Deshalb benutzte man nicht mehr die Straßen und Gehwege sondern ging diagonal über die planierten Grundstücke. Und da es alle taten, entstanden diese Pfade. Obwohl im Laufe der Zeit schon meterhoch Unkraut hochwuchs, waren sie noch jahrelang zu sehen.

1951 wurde ich in der Schleidenschule eingeschult. Wir waren eine große Klasse mit über 30 Schülern, unser Lehrer war Herr M. Wenn Schüler schwatzten, hatte er die Angewohnheit mit seinem Schlüsselbund nach ihnen zu werfen. Eines Tages wurde in der Bank hinter mir laut getuschelt. Folge: Herr M. warf wieder mit seinem dicken Schlüsselbund und traf mich, als Unschuldigen, genau am Kopf. Sowas war damals halt ein Kollateral-Schaden, ohne Entschuldigung. Meine liebsten Spielkameraden waren jetzt auch meine Klassenkameraden. Reiner Heuer, Spatzi Koswig und Bernd von Paschkewitz, ich habe sie leider nicht wiedergesehen, weil ich mit den Eltern Ende 1951 nach Langenhorn, in eine Neubauwohnung mit Zentralheizung, umgezogen bin. Wenn sie noch leben, würde ich mich über ein Wiedersehen sehr freuen.

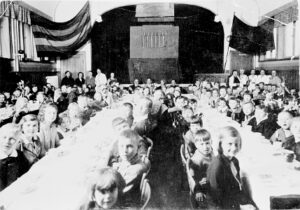

1. Schultag, Schleidenschule mit Reiner Heuer

Klasse 1, 1951 mit Lehrer M.

Klasse 1, 1951 mit Lehrer M.

Barmbek Erinnerungen von Freddy Schnoor. Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegszeit in der Sentastraße

Auch ich, Friedrich-Karl, wurde geboren und zwar 1938, im Barmbeker Krankenhaus, als zweites Kind meiner Eltern Friedrich Schnoor, geb. 1879 und W. Schnoor. Meine Schwester wurde 1933 geboren. Wir alle kamen in Hamburg zur Welt. Unser Wohnort war immer Sentastraße 31. Unsere Großeltern wurden in den 1875er Jahren Hamburger.

Freddy Schnoor im Kindesalter

Ich fand früher schon, dass man nicht nur im Haus bleiben soll. Also spazierte ich mit ca. zwei Jahren Richtung Barmbeker Bahnhof. Aber sehr weit kam ich nicht. Am Osterbekkanal war der Ausflug bereits zu Ende.

Dann kam der 2. Weltkrieg. Meine Schwester kam mit der Kinderland-Verschickung nach Rückerstorf in Sachsen. Den Anfang des Krieges, September 1939, spürte man in Hamburg nicht, nur dass überall Bunker gebaut wurden, z.B. Turmbunker wie am Barmbeker Bahnhof. Ab Mai 1940 erreichte der Krieg mit Luftangriffen dann auch Hamburg. Da wir im Haus keinen Luftschutzbunker hatten, wurde der niedrige, kleine Keller im Haus (Erwachsene konnten dort nicht aufrecht stehen) mit Holzbalken abgestützt und der Lichtschacht mit einer Eisentür (auch als Notausstieg gedacht) verschlossen. Wenn da eine Bombe getroffen hätte…

Bei Alarm musste sofort der Keller aufgesucht werden. Wir Kinder waren so gedrillt, dass wir unseren kleinen, immer gepackten Koffer nehmen und schnell runtergehen mussten, oft nur in Nachtzeug. Man muss sich das so vorstellen, dass im Keller ein paar Kerzen brannten, alle anderen Räume aber kein Licht hatten. Es durfte kein Licht nach draußen dringen, es musste überall die Verdunkelung an den Fenstern dicht geschlossen sein. Wenn das nicht der Fall war, kam umgehend der zuständige Blockwart und es kam zu einer Anzeige.

Ich erinnere mich, trotz meiner Kindheit, an einige Details, die sich irgendwie eingebrannt haben. Z.B. holten meine Eltern immer ihre Zeitung in einem kleinen Laden, der auf der Seite des Paloma Platzes war. Ich ging immer mit, es gab immer ein Bonbon. Eines Morgens ging ich mit meiner Mutter hin und der Laden war zertrümmert. Die Scheibe war zerbrochen. Die Besitzerin begrüßte meine Mutter und gab mir eine Handvoll Bonbons. Ich bekam dort nie wieder welche. Meine Eltern sagten, die mussten „umziehen“. Später erzählten sie noch oft davon.

Da ich zu klein war, musste meine Mutter mit mir 1942 aus Hamburg raus. Mein Vater blieb zunächst in der Wohnung. Zuerst kamen wir – es war Winter – in Duvenstedt bei einer Tante unter, aber nicht im Haus, obwohl da Platz war, sondern im „Gartenhaus“. Das war eine fünfeckige Gartenlaube mit dünnen Fenstern und Bretterwänden, ohne Tür. Also nur für den Sommer geeignet. Irgendwie kam ein Vorhang als provisorische Tür davor, das war’s. Ohne jede Heizung und es zog überall. Essen durften wir wohl im Haus, aber Aufenthalt und Schlafen nur in der „Villa“, mit dünnen Decken und Eiszapfen an der Nase und überall Frostbeulen. Das war die liebe Verwandtschaft (oder zumindest doch ein Teil davon).

Durch Bekannte, die ein Gemüsegeschäft in der Sentastraße hatten und dort gleich zu Beginn der Angriffe ausgebombt wurden, kamen wir zum Glück aber bald nach Lauenburg/Elbe.

Die Hamburger Straße in Lauenburg

Aber noch war ja Krieg. Wenn über Hamburg die Angriffe waren und die Flugzeuge nachts mit den Flakscheinwerfern gesucht und beschossen wurden, schmissen diese Alustreifen ab, um die Ortung zu erschweren. Wir standen dann auf der Straße und beobachteten das „Schauspiel“. Hin und wieder flogen auch bei uns in Lauenburg Flugzeuge wohl in Richtung Hamburg und warfen die Aluminiumstreifen ab. Da meine Mutter eine sehr praktische Frau war, sammelten wir diese Streifen und schnitten sie der Länge nach nochmals durch. Fertig war unser Lametta. Was über war, wurde Weihnachten verschenkt, denn zu kaufen war ja nichts.

Hin und wieder fuhr meine Mutter mit mir nach Hamburg. Das war immer eine kleine Weltreise. Bei einer dieser „Heimreisen“ kamen wir in einen Bombenalarm – weit weg vom Bunker in Barmbek und von unserer Wohnung. Da sahen wir viele schreiende und brennende Menschen umherirren und viele in den Osterbekkanal springen. Ein anderes Mal kamen wir in die Sentastraße und sahen, dass unser Nachbarhaus Nr. 33 ausgebombt war. Nur noch ein paar Wände und die Decken standen. Im 1. oder 2. Stock hing noch ein Vogelbauer mit einem lebenden Vogel an der Wand. Davor stand noch ein Küchentisch, unter dem noch eine Frau hockte, die wohl durch den Luftdruck ums Leben gekommen war. Meine Mutter versuchte zwar, mich abzulenken, ich war aber viel zu neugierig und habe leider doch hingesehen. Ich sehe solche Bilder in Gedanken immer noch vor mir.

Aber wir haben ja trotz allem großes Glück gehabt. Wir sind noch mehrmals – zum Teil auf abenteuerlichen Wegen – nach Hamburg gekommen. So weit wie möglich mit der Bahn, eventuell nur bis Bergedorf. Den Rest dann zu Fuß oder mit dem Raddampfer von Lauenburg Richtung Hamburg. Wenn man Glück hatte – bis in den Hafen oder auch nur irgendwo vorher, je nach Kriegslage. Den Rest des Weges dann zu Fuß durch die Trümmerlandschaften. Egal von wo man kam, durch Rothenburgsort und Hammerbrook mussten wir ja immer und das waren die am häufigsten bombardierten Stadtteile in Hamburg, weil dort viel Industrie war. Eine gute Erinnerung an die Besatzungssoldaten habe ich auch noch. Ich glaube, es waren Engländer, denen wir auf einem unserer Hamburg Besuche, kurz nach dem Waffenstillstand 1945, irgendwo in der Nähe des Hafens in der Trümmerlandschaft begegneten. Sie riefen mich, ich solle zu ihnen kommen. Aber ich klammerte mich an meine Mutter. Da kamen sie zu uns und sprachen mit uns. Ich verstand ja kein Wort und als sie mir etwas geben wollten, habe ich es nicht genommen (man darf ja von Fremden nichts annehmen). Wir waren so gedrillt, nichts anzunehmen und aufzuheben. Es hätte ja vergiftet oder Sprengstoff sein können.

Meine Mutter hat mich dann doch überredet und ich bekam ein paar kleine eingepackte Tafeln. Da die Soldaten aber wohl sehen wollten, wie ich reagiere, wenn ich sie auspacke, blieben sie bei uns. Meine Mutter hat eine Tafel aufgemacht und mir ein Stück in den Mund gesteckt. Den Geschmack kannte ich nicht, fand ihn wohl gut und hörte von meiner Mutter, dass es Schokolade war. Das war die erste Schokolade in meinem Leben, da war ich schon ca. 7 Jahre alt.

Meine Eltern haben so oft wie möglich versucht, auf irgendeinem Weg nach Hamburg zu kommen, weil sie unsere Wohnung – bis auf ein Zimmer – Nachbarn aus der Sentastraße überlassen hatten, die sie kannten. Wenn meine Eltern zurückkämen – so die Absprache – sollte die Familie die Wohnung sofort räumen, was natürlich nicht geschah. Sie benutzten dann die ganze Wohnung mit unseren Möbeln. Meine Eltern haben sie dann von 1951 – 1953 rausgeklagt. Die meisten Möbel nahmen sie aber mit.

Die Häuser Sentastraße 29 und 31 sind im Krieg von der Zerstörung verschont geblieben, weil großes Glück im Spiel war. Bei dem größten Angriff auf Barmbek hatten zufällig zwei Bewohner des Hauses 31 Heimaturlaub und waren so im Haus. Sie kannten die Front. Ihnen war es egal, wo sie starben, so hörten wir später des Öfteren. Also stiegen sie aufs Dach der Häuser und fingen die langsam heruntersegelnden Brandbomben mit aufgespannten Wolldecken ab und drückten sie über den Dachrand auf die Straße. Alle Bewohner konnten sich bei den Beiden bedanken, dass alles – bis auf zersprungene Scheiben – heil blieb.

Die Sentastraße

Die Häuser von der Ecke Sentastraße (Gaststätte Hauenschild) bis Nr. 31 und 29 und dahinter bis zur Ecke Lohkoppelstraße waren alle zerstört, genau wie die gegenüberliegende Straßenseite ausgebrannt ist und nach dem Krieg unter Verwendung der Außenmauern wieder ausgebaut wurde.

Freddy (Friedrich-Karl) Schnoor, 2021

Barmbek Erinnerungen von Rainer Hoffmann. Meine Straße "Brüggemannsweg"in Hamburg, Barmbek-Nord

In dem magischen Alter zwischen „Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein“ und dem Erwerb des ersten Fahrrades, das aus Einzelteilen bei Fahrrad Richter an der Barmbeker Straße/Jarrestraße gekauft und von meinem Vater auf dem Boden in seiner „Werkstatt“ zusammengebaut worden war, bestand meine Welt aus 150 Metern Brüggemannsweg zwischen Meister-Bertram-Straße und Manstadtsweg in Hamburg-Barmbek in der Nähe des Barmbeker Krankenhauses.

Hier hat nicht der Kalender, sondern die Kleidung die Jahreszeiten festgelegt. Kurze Hosen – Frühling. Halb nackt im Rinnstein nach dem Gewitter oder später mit dem Fahrrad nach der Badeanstalt Ohlsdorf – Sommer. Lange Hosen – Herbst. Geschnürte Schuhe – Winter. Und die Arbeit, die bei Kindern „Spielen“ heißt: Murmeln waren Frühling, genauso wie Tretroller, Rollschuhe und Fahrrad, Messersteck, Länderklau, Kibbel und Kabbel, Springseil, Völker-, Fuß- und Treibball, Fußball-Wettkampf gegen die Nachbarstraße Lambrechtsweg, Fechten auf der „Victoria-Wiese“ waren Sommer. Mit der Räucherdose die Hauseingänge und die Umluft verpesten und Versteckspielen in den Hauseingängen war Herbst. Schneemänner auf dem Bürgersteig bauen und etwas später daraus Iglus fertigen, Schlittschuhlaufen und Eishockey spielen auf dem zugefrorenen Bramfelder See waren Winter.

Indianer am Hauseingang Brüggemannsweg Nr. 5

Etwas später im Leben erste Kontakte mit dem anderen Geschlecht, doch für 12 Jungen gab es nur zwei weibliche Wesen in der Straße. Im Brüggemannsweg war das Klein- und Mittelbürgermilieu zu Hause. Und hier war Wirtschaftswunderland. Zu Beginn unserer Straßen-Fußballkarrieren standen in unserem Straßenabschnitt überhaupt keine Autos. Kamen welche mit ihrem Statussymbol auf Besuch, so wurden sie gebeten, 50 m weiter zu parken. Selbstverständlich kamen die Autofahrer dieser Bitte nach, wohl auch schon um den kostbaren Lack der Leukoplastbomber (Lloyd) oder später der Borgwards vor den Fußbällen zu schützen. Nur vereinzelt schafften sich die Erwachsenen nach und nach zuerst ein Moped, dann einen Motorroller und nach einiger Zeit auch die ersten Autos an. Bis 1956 stellten die Fahrzeuge für unseren Straßenfußball jedoch kein Problem dar, später verlegten wir unsere Spiele auf die Victoria-Wiese und traten in den Post-Sport-Verein ein, um dort unserer Fußballleidenschaft nachzugehen und mögliche Fußballkarrieren zu begründen. Das einzige Telefon in der Straße befand sich bei der Familie von E. im Haus Nr. 7. Es stammte noch aus der Zeit, als Herr von E. Blockwart der Straße im Auftrag der Nazis war und in seiner braunen Uniform umherlief. Im eigenen Haushalt ging es auch wirtschaftswundermäßig voran: Loewe-Opta Radio mit Magischem Auge, Kühlschrank, Elektroherd und ein Fernseher wurden nacheinander angeschafft.

Während der Block auf der gegenüberliegenden Seite die Nachkriegszeit beendete, indem dort Narag-Heizungen die alten Kohleäfen ablästen, war daran bei uns nicht zu denken. In unserer Familie wurde freitags noch die Zinkbadewanne in Betrieb genommen, und das Wasser dafür auf dem Gas- und Kohleherd erwärmt. Ich umging schon sehr frühzeitig diese Prozedur, indem ich im Schwimmverein in der Badeanstalt nicht nur meine Bahnen zog, sondern mich zweimal in der Woche auch beim Duschen im Bartholomäus-Bad („Badlo“) gründlich reinigte. Im Sommer duschte man während der Freibadesaison im Ohlsdorfer-Freibad, dafür gab es extra Duschmarken, an der Kasse zu kaufen. Damit konnte man sich eine begrenzte Zeit dann mit warmem Wasser im Duschraum einseifen und abduschen.

Die große Zinkbadewanne diente aber nicht nur als „Vollbad“, sondern auch als Waschbottich. Allwöchentlich wurde hier die Wäsche am offenen Fenster in dampfenden Wolken gekocht, gewälzt und auf der Ruffel (Waschbrett) malträtiert.

Die Straße Brüggemannsweg in Nord-Barmbek

von der Meister-Bertram-Straße aufgenommen, 2010

Auch nachdem der Kühlschrank schon angeschafft war, blieb der Tagesrhythmus meiner Mutter viele Jahre gleich. Sie kaufte täglich in der „Pro“ (Konsum Genossenschaft Produktion) in der „Fuhle“/Ecke Meister-Bertram-Straße ein. Alle Lebensmittel und Haushaltswaren waren dort zu erhalten, ein Schlachter gehärte genauso dazu, wie ein Milchladen und ein Backwarengeschäft. Die Leute, die dort kauften, hatten das Ansehen wie die Käufer bei Aldi in der Anfangszeit in den späten 1960er-Jahren.

Zumal sie mehrheitlich Anhänger der SPD (Sozial Demokratische Partei Deutschlands) waren. Den Unterschied zum Heute markiert das Soziologen-Wörtchen „soziale Kontrolle“. Die Straße war unser Wohnzimmer. Mutter musste sich nicht vom Schulschluss bis zum Einbruch der Dunkelheit aus dem Fenster hängen, um den Sohn im Blick zu haben. Mindestens ein halbes Dutzend Augenpaare spähte uns Kinder aus, angefangen von den beiden Nachbarinnen unter uns, die auch schon mal mit einem Gegenstand nach uns warfen, wenn sie meinten, wir würden sie stären. Die Familie J. war immer auf dem „Kiwief“, da sie sofort den Fußball einkassierte, wenn der Ball in ihren Vorgarten fiel. Wir schafften es zumeist nicht, vor ihnen in den Garten zu gelangen. Sie beobachteten uns rund um die Uhr. Später sollten wir uns bitter an ihnen rächen. Frau Pfeiler passte auf dem obersten Stock auf, dass Herbert, Manfred oder „Puttchen“ (Karl-Heinz war der Nachkämmling) nicht mit den neuen Stiefeln Fußball spielten. Wir hatten immer einen Blick nach oben gerichtet, um das Bewegen der Gardinen sofort an die drei weiterzugeben. Dann standen sie teilnahmslos am Straßenrand unseres Fußballfeldes und markierten die Schiedsrichter.

Regelmäßig kam auch der Polizist vorbei, mit dem Tschako auf dem Kopf. Er war unser Udl und wollte nicht der Feind der Kinder sein, wenn er von Frau und Herrn J. zum wiederholten Male gerufen wurde, da wir in der Straße Fußball spielten und vielleicht auch eine Fensterscheibe eingeschossen hatten. War dies geschehen, hielten wir kurz und entsetzt mit dem Spielen inne, gingen zu den Eltern und sammelten 30 Pf. pro Spieler ein. Mit „eingezogenem“ Kopf ging dann einer von uns zu der Nachbarin hin, wo das Unglück geschehen war und übergab den Betrag. Besonders günstig war es, wenn einer unserer Mitspieler aus der Familie der „Geschädigten“ stammte. Bei J. gestaltete sich die Angelegenheit weitaus komplizierter! Erst einmal bekamen wir den Ball nicht zurück. Von uns wagte sich bald keiner mehr zur Familie, da sie unsere erklärten Feinde waren. Mütter wurden als Diplomaten vorgeschickt, doch J. verweigerten sich häufig und riefen die Polizei. Zu unserem Glück hatte unser Udl diplomatisches Geschick und läste den Ball gegen die Gebühr für die Reparatur wieder aus. Er verwarnte uns mit einem Augenzwinkern in Gegenwart der J., ihr Neffe war ein bekannter Schauspieler. Bei unseren Eltern entschuldigte der Polizist sich für seinen dienstlichen Auftrag, und uns gegenüber sagte er an der Ecke Manstadtsweg, wo J. ihn und uns nicht sahen: „Jungs, ich habe selbst Kinder, ihr müsst aber ein bisschen vorsichtiger spielen!“

Rainer im Brüggemannsweg mit den Audi 60 auf dem

Weg zur Hochzeitsfeier von Petra u. Wolfgang, 1971

Besonders markant waren auch die Geräusche auf der Straße, wenn die Stadt erwachte. Gegen 04.00 Uhr härte man bei offener Fensterklappe die ersten Straßenbahnen klingeln, die die Fußgänger von den Schienen in der Fuhlsbüttler Straße vertrieben. Bald klapperte es laut, wenn der Milchwagen, ein LKW voller großer Milchkannen aus Blech, die lose Milch zu den Milchhändlern brachte. Die Flaschenmilch klapperte nicht viel weniger, sie wurde aber später ausgeliefert. Milch in Papp-Packungen war noch nicht erfunden. Natürlich begannen auch auf den großen Linden-Bäumen die Vägel ihr Gezwitscher und die Tauben gurrten. Die Bäume sind längst gefällt und durch neue Anpflanzungen ersetzt. Fußballspielende Kinder sieht man nicht mehr auf der Straße.

Rainer Hoffmann, 2021

Das Buch zur Lebensgeschichte von Rainer Hoffmann ist in unserem Onlineshop erhältlich

Barmbek Erinnerungen von Uwe Preuß. Vorfall an der Langenfortschule (1951/52)

Schule Langenfort 1960

Mein Bericht beinhaltet keine Heldentat, ist nicht weltbewegend, nicht lustig, nicht traurig, sondern steht für sich. Vielleicht ist er sogar langweilig, verwirrend und uninteressant. Meiner Meinung nach wirft er ein kleines Licht auf die Nach-Nazizeit.

Es muss nach meiner Erinnerung 1951/52 gewesen sein, als wir aus beengten Untermieterverhältnissen in der Sierichstraße nach Barmbek in das Haus in der Steilshooper Straße Nr. 191 in die „eigene“ Mietwohnung gezogen waren. Besuchte ich vorher 1 Jahr lang die Grundschule in der Voßstraße am Stadtpark, so war ab jetzt die Schule in der Langenfortstraße meine Grund- schule (2. Klasse, Klassenlehrerin Frau Günzel). Das ist mein Bezugspunkt zu Barmbek.

In der Schule herrschte die Regel, dass nach der Pause im Schulhof nach dem Klingelzeichen die Jungen in das rechte Tor und die Mädchen in das linke Tor gingen. Die Treppe hoch zu den Klassenräumen müsse „gesittet“ und langsam benutzt werden. Soweit die Theorie! In der Praxis aber war es so, dass vor und nach dem Tor und die Treppe hinauf immer eine Drängelei und Schieberei stattfand.

Zu Beginn meiner Schulzeit, als ich in der Langenfortschule noch neu war, steckte ich in solch einem Geschiebe auf der Treppe, nachdem die Schulhof- klingel getönt hatte. Oben auf dem Treppenabsatz stand die Pausenaufsicht, eine ältere Lehrerin (deren Namen ich nicht genau erinnere; ich nenne sie hier Frau Meier). Sie winkte mich aus der Menge heraus zu sich. Ich, -ein- gedenk der Ermahnungen meiner Mutter, den Anweisungen der Lehrer immer nachzukommen – kämpfte mich durch zur Lehrerin. Ich biss aber, als ich mich ihr näherte, noch schnell von meinem Schulbrot ab, das ich von zu Hause mit- bekommen hatte. Ich kaute das Brot, als ich vor ihr stand. Da fing sie an zu schimpfen, etwa so, dass ich kein Benehmen hätte, in ihrer Gegenwart zu essen. Und ehe ich mich versah, hatte ich eine Ohrfeige weg. Mir ist jetzt nicht in Erinnerung, ob ich noch weitere Belehrungen bekam, z.B. wie man die Treppe zu benutzen habe. Zu solchen Hinweisen wäre ja -rückblickend betrachtet- Anlass gewesen. Ich muss dann in den Klassenraum geschickt oder gelassen worden sein und wie ich den Unterricht in der Klasse hinter mich gebracht habe, ist mir auch entfallen.

Mittags nach der Schule berichtete ich den Vorfall meiner Mutter. Sie sagte nichts dazu. Sie muss ihn aber meinem Vater mitgeteilt haben, der immer abends von der Arbeit nach Hause kam; denn mein Vater fragte mich zu dem Vorfall aus. Er regte sich sich ganz fürchterlich auf. Er wollte darüber mit dem Schulleiter sprechen. Heute würde ich sagen, er wollte eine Dienstaufsichsbeschwerde ein- legen. Damals kannte ich natürlich den Begriff und die Sache nicht. Ich konnte keinen Zusammenhang zwischen der Ohrfeige und dem Schulleiter sehen, war froh, dass ich nicht das Ziel des Unmuts meines Vaters war.

Am nächsten oder übernächsten Tag in der Schule erklärte mir ein größerer Schüler, der den Vorfall wohl mitbekommen hatte, dass „die alte Frau Meier im ‚Kaazett‘ gewesen wäre“. Er sagte es so, als sei das ein Makel der Lehrerin, jedenfalls hatte ich ihn so verstanden. Ich konnte mit der Information des Mitschülers eigentlich nichts anfangen, hatte aber ein neues Wort gelernt. Und dieses Wort, das ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte, überbrachte ich mittags meiner Mutter mit dem Bemerken, dass Frau Meier im „Kaazett gewesen wäre“.

Wenn ich gedacht hätte, dass meine Mutter durch meine Nachricht wie mein Vater explodieren würde, so hatte ich mich sehr getäuscht. Meine Mutter verhielt sich wiederum indifferent. Und auch mein Vater fragte mich nicht nach Frau Meier. Als ich ihm dann von mir aus von dem „Kaazett“ erzählte, war er nicht daran interessiert. Für ihn war die Sache erledigt, für mich ganz unerklärlich und plötzlich. Wir erwähnten das Ereignis aber auch nie wieder in der Familie. Erst jetzt nach 70 Jahren taucht die Erinnerung wieder auf.

Nach allem glaube ich, dass mich die ganze Angelegenheit irgendwie beeindruckt hat, sonst wäre sie nicht wieder nach so langer Zeit erschienen. Wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, dann vermute ich sogar, dass mich der Vorfall auch ein wenig geprägt hat.

Ansonsten ist mir von der Schulzeit in der Langenfortschule wenig im Gedächtnis geblieben.

Uwe Preuß, 2021

Barmbek Erinnerungen von Christa L. Tank. ?!Heimat – Barmbek!?

Was ist Heimat? Wo ich geboren und aufgewachsen bin – Wolfsburg? Oder die Städte, wo ich jahrelang gelebt und gearbeitet habe – Stuttgart, München, Sao Paulo, Rio??? Wie die Lateiner sagen: Ubi bene, ibi patria = auf gut plattdütsch: wo meine Beene sind, bün ick to huus! Vor gut vier Jahren bin ich nach Hamburg umgezogen. Eigentlich wollte ich gar nicht nach Barmbek, aber das Schicksal bescherte mir die hübsche kleine Wohnung eines Freundes, der in die Schweiz auswandern wollte und müde vom ständigen Hin und Her bin ich geblieben. Streng genommen ist es auch gar nicht Barmbek, sondern Süd-Bramfeld, aber die Grenzen sind fließend und ich bin eine Grenzgängerin.

Ja, ich fühle mich sehr wohl hier. Wo findet man sonst noch so viel Natur mitten in der Großstadt? Ich bin umzingelt von Supermärkten und Bushaltestellen, aber die Eichhörnchen kommen und vergraben ihre Nüsse in meinen Balkonkästen; die Graureiher kreisen überm Haus und haben es auf die kostbaren Koi-Karpfen im Gartenteich des Nachbarn abgesehen…

Heimat – das sind im Frühling die hellen zarten Blüten eines Mandelbaums vor der düster-roten Backstein-Architektur, die mir eigentlich gar nicht liegt…Das ist der Gesang der Amsel auf dem Dachfirst im Abendrot… Das sind Klönschnacks mit den Nachbarn, die man auf der Treppe trifft, und mit den Freunden, über die man beim Shoppen auf der Fuhle stolpert.

Heimat – das ist Susanne, die mit ihren drei Frettchen an der Leine ihren Abendspaziergang an der Seebek macht, die die lieben Tierchen schon so lange zu untertunneln versuchen…Das ist der schwarze Schäferhund Charly, der vor dem Kiosk Ecke Pfenningbusch/Langenrehm mit so viel Begeisterung Skatebord fährt, dass er dich glatt ummöbelt, wenn du nicht rechtzeitig aus dem Weg springst…

Heimat Barmbek – das ist das Tanzcafé für Junggebliebene, wo das Gruftieschubsen oder Mumienschieben so flott ist, dass ich mir schon so manche Blase an den Hacken getanzt habe. Das heißt: wenn ich klassisches Paartanzen möchte, parke ich mein Auto am unteren Ende der Stückenstraße, und wenn ich alternativ tanzen gehe, einzelweise, barfuß, in rauchig- und alkoholfreier Atmosphäre, parke ich am oberen Ende der Stückenstraße…Und gleich um die Ecke wohnt Inge, die ihre Freunde zu ihren leckeren Freßchen einlädt…

Heimat Barmbek – das ist der sommerliche Biergarten im Bürgerhaus… Kaum zu glauben, aber beim Stadtteilfest saß ich dort auf einer Bank neben einem der Organisatoren – der hatte ein Schild auf der Brust mit einem nicht sehr üblichen Namen, der mir jedoch wohl bekannt war. Ich sprach ihn darauf an, wir gingen der Sache auf den Grund mit dem Resultat, dass er mir sagte: Dann bist du also meine Großcousine – herzlich willkommen!

Wirklich, die Welt ist ein Dorf – Heimat Barmbek eben!!!

Christa L. Tank, 2020 der Geschichtswerkstatt übergeben

Barmbek Erinnerungen von Prof. Dr. Holger Knudsen. Eine Kindheit in der Mirowstraße 1950 bis 1960. Eine schöne Zeit, aber an die kalten Winter denke ich ungern zurück

Holger Knudsen mit Momo

vor der Haustür, 1952

Meine Eltern (beide Hamburger in der 5. Generation) wurden nach ihrer Heirat 1948 wegen der großen Wohnungsnot nach dem Krieg bei einem Ehepaar mit unzerstörter großer Wohnung in der Lenhartzstraße (Eppendorf) zwangseingewiesen und da habe ich die ersten Lebenswochen verbracht. 1950 bekamen wir eine Wohnung in der Mirowstraße 10, 4. Stock Mitte – die Stätte meiner Kindheit. In diesem Haus befanden sich bis zur Ausbombung auf jeder Etage zwei Wohnungen; nach dem Krieg wurden die Grundrisse verändert und innerhalb der erhaltenen Fassaden zur Wohnraumschaffung auf jeder Etage drei Wohnungen eingerichtet (vor einigen Jahren wurde alles wieder in den Originalzustand mit zwei Wohnungen pro Etage zurücksaniert). Das hatte zur Folge, dass wir einen großen Flur hatten (da standen die Schränke) und eine geräumige Küche (der Flur war mein Spielplatz, in der Küche habe ich die Schularbeiten erledigt), stattdessen aber nur zwei winzige Zimmerchen, die als Wohn- und Schlafzimmer dienten und eine sehr kleine fensterlose Nasszelle mit Dusche und Toilette. Aber Kinder nehmen die Dinge, wie sie sind, als „normal“ wahr. Während die Enge für meine Eltern ziemlich qualvoll gewesen sein muss, hat sie mich nicht gestört. Ich hatte mir immer ein Geschwisterchen gewünscht, aber trotz der auf der Fensterbank ausgelegten Zuckerstücke „für den Storch“ (die auch immer „abgeholt“ wurden) hat es sich nie eingestellt: meine Eltern wollten sich wegen der Enge kein weiteres Kind leisten. Deshalb war auch mein zweiter Wunsch, ein Hund, nicht erfüllbar. Ich durfte stattdessen einen Hamster haben. Hamster sind nachtaktive Tiere, ich habe aber, natürlich unwissend, immer tagsüber ziemlich intensiv mit ihnen gespielt. Ich tue Abbitte bei Putzi, Nicki und Hansi, die dadurch vielleicht vorzeitig in den Hamsterhimmel gekommen sind. Dazu im Kontrast steht aber, dass ich am Alter von neun Jahren mit Zustimmung meiner Eltern von Ilona, der etwas älteren Nachbarstochter mit den hinreißenden langen Zöpfen, als Mitglied des Hamburger Tierschutzvereins geworben wurde. So bin ich also seit mehr als sechzig Jahren Mitglied, war aber nie aktiv.

Holger Knudsen mit Nicki, 1959

Mein Vater war kaufmännischer Angestellter mit Arbeitsplatz am Ballindamm (bis zur Einstellung des Linienverkehrs im Jahr 1984 fuhr er mit dem Alsterdampfer ab Saarlandstraße hin und wieder zurück); meine Mutter war Fremdsprachenkorrespondentin mit Arbeitsplatz bei einem Tee-Makler in der Speicherstadt. Während meiner Kindheit war sie (wie es damals vielfach üblich war) zwölf Jahre lang Nur-Hausfrau. Später hat sie dann wieder in ihrem erlernten Beruf gearbeitet.

Ich wurde geboren am 3. Mai 1949. Ich hatte mir Zeit gelassen (wie es durchaus meinem Charakter entspricht) und meine Geburt war mehr als überfällig. Wäre ich bis zum 30. April geboren worden, dann hätte man mich als einen der jüngsten Schüler eingeschult; durch die späte Geburt hat sich meine unbeschwerte Kindheit um ein Jahr verlängert und ich war fast sieben, als ich zur Schule kam. So war ich immer der älteste in der Klasse. Ich habe schon häufig darüber nachgedacht: wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich ein Jahr früher eingeschult worden wäre? Aber da ich ziemlich viel Glück im Leben hatte und häufig im richtigen Moment am richtigen Platz war, gehe ich jedenfalls davon aus, dass es privat und beruflich nicht viel besser hätte laufen können.

Ich habe meiner Mutter gerne beim Waschen zugesehen. Für die Häuser in der Mirowstraße gab es eine große Waschküche mit einem großen runden Waschbottich in der Mitte. Das Wasser wurde erhitzt, Waschmittel hinzugegeben, die Wäsche lange mit einem Knüppel umgerührt und gewalkt, dann zur Fleckentfernung über das Waschbrett gezogen und schließlich, nass und schwer, mit dem Waschkorb über sechs Stockwerke zum Trockenboden befördert. Sklavenarbeit! Da ist es gut verständlich, warum meine Mutter sich so sehr über ihre erste Waschmaschine freute.

Die magischen und endlosen Sommer waren schön. Da es aus den geburtenstarken Nachkriegsjahrgängen viele Kinder gab, fand man immer jemand zum Mitspielen. Ich hatte einen schönen Tretroller mit Ballonreifen, wir haben Verstecken gespielt, „Mutter und Kind“, Hüpfspiele, mit Ball und Springtau, die „Meiersche Brücke“ (ich hatte die Regeln vergessen, jetzt aber gesehen, dass es im Internet eine schöne Beschreibung gibt) und andere Spiele, deren Namen ich vergessen habe. Dann gab es noch das Marmeln mit dem Ziel, am Ende mehr Kugeln als zu Spielbeginn zu haben. Es gab Tonkugeln („Pi-Marmeln“), kleine Glaskugeln und große Glaskugeln. Fünf Tonmarmeln waren so viel wert wie eine kleine Glasmarmel und zehn so viel wie eine große. Zur Aufbewahrung hatte jedes Kind einen „Marmelbeutel“. Es wurde nie langweilig. Im Sommer war der Hinterhof ein idealer Spielplatz. Es gab aber ein Problem: den Sheriff! (für lange Zeit mein einziges englisches Wort). Während Konflikte unter den Erwachsenen so diskret behandelt wurde, dass wir Kinder davon nichts mitbekamen, war der Hausmeister stets zur Stelle, wenn nach seiner Meinung irgendwo Unordnung herrschte. Seine Lieblingsopfer waren die Kinder im Hof. Ich hatte Angst vor ihm. Der Sheriff war wohl, wie sein berühmter Landsmann Budnikowsky, nach dem ersten Weltkrieg in Deutschland hängengeblieben.

Holger Knudsen, Aufnahme

vom Wanderfotographen, 1954

Die Mirowstraße war Spielstraße, denn es gab nur ein Auto. Ein Nachbar war Vertreter und er hatte einen damals schon betagten Mercedes mit sehr breiten Trittbrettern. Er war kinderlos und es brachte ihm Freude, uns etwas auf den Trittbrettern (gut festhalten!) mitfahren zu lassen. Ich erinnere mich besonders an eine Fahrt, ganz langsam, zweimal um den Block. Glücklicherweise ist nie etwas passiert. Später hatte er dann einen Borgward (Isabella). Autos waren so selten, dass ich mich noch an den nächsten Wagen erinnere: der Ford Taunus (der mit der Weltkugel über dem Kühlergrill) von Frau Aue, der stellvertretenden Direktorin der Volksschule in der Schleidenstraße. Eine Sensation! So ein großes Auto! Der nächste Wagen in meiner Erinnerung war schon etwas bescheidener: der Lloyd Alexander von Junglehrer Krüger. Naja, wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd, wer den Tod noch lieber hat, fährt Goliath. In der ehemaligen Volksschule in der Schleidenstraße ist jetzt das Arbeitsgericht Barmbek untergebracht und im dritten Stock wurde ein kleines und sehr sehenswertes Schulmuseum eingerichtet. Da tauchen die eben genannten Protagonisten wieder auf.

Meine Eltern waren brave Kirchensteuerzahler, aber überhaupt nicht religiös. Sie hatten nichts dagegen, dass ich regelmäßig zur Kinderstunde bei Diakonisse Schwester Gertrud im Gemeindehaus ging. Das hat auch deshalb Spaß gemacht, weil es da nicht nur Kinder aus der näheren Umgebung gab.

Die Winter waren anders, viel kälter als heute. Mein Vater musste dann immer Kohlen und Briketts mit der Schütte vier Stockwerke hoch aus dem Keller holen, damit es morgens einigermaßen warm war. Aber richtig angenehm wurde es selten. An den Fenstern gab es dicke Eisblumen und wenn man rausschauen wollte, dann musste man lange mit warmem Atem ein kleines Loch in das Eis pusten. Insbesondere vor dem Einschlafen musste man lange strampeln, bis das Bett ein wenig warm wurde. Denn das Schlafzimmer war nicht beheizbar. Daran denke ich sehr ungern zurück. Die Kohlen wurden im Herbst angeliefert, genau wie die Kartoffeln. Der Bauer ging von Tür zu Tür und nahm die Bestellungen entgegen. Wenn die Kartoffeln geliefert wurden (am Anfang mit Pferdwagen, später mit einem Treckergespann) war das ein großer Spaß. Die größeren Jungs durften oben auf den Kartoffelsäcken ein Stück mitfahren und beim Ausladen helfen. Für die Lagerung gab es eine Miete in jedem Keller. Das musste für den Winter reichen. Es wurden damals viel mehr Kartoffeln gegessen als heute. In jedem Hausflur stand eine Tonne für die Kartoffelschalen und Bauer Eggers holte sie als Schweinefutter einmal in der Woche mit seinem Dreirad („Goliath“) ab. Der Osterbekkanal war fast immer zugefroren und man konnte prima „glitschen“ und Schlitten fahren. Es hat auch Spaß gemacht, Schneemänner zu bauen. Kohlenstücke für die Augen bekam man immer, aber die Mütter rückten die Karotte (in Hamburg damals „Wurzel“ genannt) für die Nase ungern raus. Das war die Generation, die ganz große Probleme mit dem Zweckentfremden von Essbarem hatte. Meistens musste ein Zweig helfen.

Mit Marion, Michael (links) und Dagmar im Hinterhof,

ohne den Sheriff. 1955

Im Winter spielte ich gern mit meiner elektrischen Eisenbahn. Beide Lokomotiven und die Schienen waren neu, aber die Wagen hatten meine Eltern gebraucht gekauft. Damals hat mich das sehr betrübt, aber heute haben diese alten Wagen aus Blech einen beträchtlichen Sammlerwert. Ich habe sie noch.

Ich war an kalten Tagen gern drin und solange ich nicht lesen konnte, hörte ich viel Radio. Das konnte ich schon früh bedienen. Wir hatten ein Röhrengerät von Philips „Super Merkur“ für Mittelwelle, Kurzwelle, Langwelle. Ein riesiger Kasten, so groß, dass ich als sehr kleines Kind dachte, kleine Männchen darin würden das Programm machen. Mit einigermaßen Qualität war nur der Sender Hamburg (es gab nur ein Programm) des NWDR auf der Mittelwelle zu empfangen. Dazu musste aber der Knopf für das „magische Auge“ sehr sorgfältig gedreht werden. Ich hörte gern die Märchenstunde mit Eduard Marks (eine unvergesslich sonore Stimme, die es jetzt auch wieder im Internet zu hören gibt), den Kinderfunk (vor allem „Kalle Blomquist, der Meisterdetektiv“) und auch schon den Schulfunk, bevor ich zu Schule kam (insbesondere „Neues aus Waldhagen“, eine Art didaktische Radio-Novela für Kinder, jetzt auch im Internet). Ich spielte gern mit dem Zeiger und die unverständlichen Stimmen aus fernen Ländern und der Weite des Äthers haben eine große Faszination auf mich ausgeübt. Die Lieblingssendung meiner Mutter war „17 und 4“. Sonntags gab es die „Schönen Stimmen“ und das „Hafenkonzert“. Diese Sendestunden waren für meinen Vater reserviert. Aber das machte nichts, weil ich zu der Zeit ohnehin in die Heiligengeistkirche in den Kindergottesdienst bei Pastor Gleß oder Pastor Ottmer und Diakon Ferlau ging. Nach dem Mittagessen durfte ich sonntags zur Kindervorstellung ins Roxy oder Scala (beide Fuhlsbüttler Straße) oder Bali (zwischen Hamburger Straße und U-Bahn Dehnhaide) gehen. Der Einheitspreis betrug 50 Pfennig. Im Sommer bekam ich für das Freibad Dulsberg zusätzlich zum Eintrittspreis 20 Pfennig oder „zwei Groschen“. Dafür konnte man vier Salinos, 20 „Liebesperlen“ oder vier Tüten Ahoi-Brausepulver kaufen.

Eine frühe Erinnerung hängt mit dem Radio zusammen: die Ungarnkrise 1956. Die Erwachsenen waren sehr besorgt und es war die Rede von „Krieg“. Ich hatte keine Ahnung, was das sein könnte, aber mein Eindruck war jedenfalls, dass dieses sehr abstrakte Ereignis etwas sehr Unangenehmes sein müsste.

Einen Fernseher bekamen wir erst 1965, und so war das Radio unser Fenster in die Welt. Meine Tante aus Ohlstedt hatte schon Mitte der fünfziger Jahre einen Fernseher, ein großer Kasten mit kleinem Bildschirm. Um ihn zum Laufen zu bringen, musste man in einen an der Rückwand angebrachten Behälter zwei Mark einwerfen und dann lief das Programm für einige Zeit und musste dann durch weiteren Geldeinwurf reaktiviert werden. Ab und zu kam der Händler und leerte den Geldbehälter, bis das Gerät abbezahlt war. Da sonst niemand einen Fernseher hatte, war es bei Familienfesten ein Vergnügen, reihum zwei Mark auszugeben, um fernsehen zu können. Da kam einiges zusammen. Ein Telefon hatten wir nicht und auch sonst niemand im Haus. Wer telefonieren wollte, musste zum „Öffentlichen Fernsprecher“ im Postamt am Flachsland gehen, natürlich nur während der Öffnungszeiten. Telefonzellen gab es am Bahnhof Barmbek und am Bahnhof Dehnhaide, aber man konnte nie sicher sein, dass sie funktionieren.

Meine Eltern hatten das „Hamburger Abendblatt“ abonniert (damals noch eine echte Abendzeitung) und mein Vater, sonst sehr friedlich, konnte ungehalten werden, wenn er in unserer engen Wohnung nach der Arbeit nicht gemütlich in seinem Sessel seine Zeitung lesen konnte. Ich hatte sonst ziemlich viele Freiheiten und nur, ab einem gewissen Alter, zwei Pflichten. Den Müll zum „Ascheimer“ bringen und einzukaufen (damals in Hamburg „Einholen“ genannt). Um vom Haus 10 zum Ascheimerkeller im Haus 16 zu kommen, gab es zwei Möglichkeiten: entweder auf der Straße am Block entlang oder durch den Keller. Auf der Straße bestand die reale Gefahr, mit dem Mülleimer in der Hand zum Spott der „halbstarken“ Jugendlichen zu werden, in den völlig verwinkelten, unübersichtlichen, nur mit kurzem Minutenlicht sehr schlecht beleuchteten und recht gruseligen Kellergängen hatte ich Angst vor irrealen Gefahren. Da das Fehlen von Selbstbewusstsein bei mir noch größer als die Angst war, habe ich mich meistens für den Gang durch den Keller entschieden. Aber das ist keine schöne Kindheitserinnerung.

Und noch eine unangenehme Kindheitserinnerung: Spinat und Lebertran („du willst doch groß und stark werden“), aus einer in der Apotheke abgefüllten und wenig kindgerechten braunen Glasflasche. Spinat esse ich bis heute nicht.

Angenehmer war das Einkaufen beim Krämer Strahl, Brucknerstraße/Ecke Käthnerort. Das war kein Tante-Emma-Laden, sondern ein ziemlich großes Geschäft mit mehreren Mitarbeitern. Man gab die Bestellung auf und wurde über den Tresen (hamburgisch „Tonbank“) bedient. Beim Rausgehen gab es einen Bonbon für jedes Kind. Mit dem Aufkommen der Supermärkte konnte Familie Strahl mit den vorhandenen Baulichkeiten den neuen Zeiten leider nichts entgegensetzen das war ein schleichender Prozess. Durch das gleichzeitige Kinosterben wurden plötzlich große Hallen frei: perfekt geeignet für die neuartigen Supermärkte. Wirklich schade, das waren überaus korrekte Geschäftsleute, die auch mal anschrieben, wenn am Monatsende das Geld knapp war. Milchprodukte wurden bei Meesen im Käthnerort gekauft (nicht abgepackt, sondern mit der Milchpumpe in die Milchkanne), Fisch bei Kluziak in der Fuhlsbüttler Straße, sonntags gab es sehr leckeren Kuchen, das Stück für 30 Pfennig, von der Konditorei Ponsel in der Brucknerstraße.

Für größere Einkäufe ging es in die Fuhlsbüttler Straße („Fuhle“) und ich erinnere mich an ein ganz besonderes Großereignis: die Eröffnung des Plastikkaufhauses! Alles aus Plastik, sogar die Blumen („sieht echt aus, muss aus Plastik sein“). Nicht billig, aber so fühlte man sich als Teil einer neuen Zeit. Es war ein echter Hype! Die Schuhe, die ich gelegentlich neu brauchte, wurden auf meinen Wunsch hin bei Salamander in der Fuhle gekauft. Denn nur dort gab es die Hefte von „Lurchi und seine Freunde“ und auf die war ich sehr scharf. Bei Salamander gab es ein Gerät, angeblich ungefährlich, mit dem die Füße durchleuchtet werden konnten. Man sah dann auf dem Bildschirm die eigenen Fußknochen (oder die des Kindes) und den Umriss der Schuhe. Das war bei der Kaufentscheidung nützlich, aber es hat sicher seinen Grund, dass es diese Geräte nicht mehr gibt. (Meine klein gewordenen Schuhe und Kleidungsstücke, soweit gut erhalten, gingen an eine Schulfreundin meiner Mutter, die elf Kinder hatte).

Manchmal ging ich mit meiner Mutter ins Zentrum „in die Stadt“. Um Geld für die Fahrkarte zu sparen, liefen wir oft auf dem Hinweg zu Fuß, aber dafür gab es dann leckeren Fisch bei Daniel Wischer in der Spitalerstraße. Erst viel später ist mir bewusst geworden, wie sehr und wo meine Mutter gespart haben muss, um das finanzieren zu können. Zurück fuhren wir entweder mit der Ringbahn oder mit der Straßenbahn, Linien 6 oder 9. Ich fuhr besonders gerne mit den ganz alten U-Bahnen aus der Vorkriegszeit, denn mit etwas Glück konnte man den Schaffnerplatz neben der Fahrerkabine ergattern und nach vorne ausgucken wenn meine Mutter ins Ortsamt musste, wollte ich sie immer begleiten. Denn da konnte man mit dem Paternoster fahren und den Grusel der Extra-Durchfahrt durch den Keller oder über den Dachboden für einen kurzen Moment genießen.

Meine Eltern waren aktiv im Wanderverein „Die Naturfreunde“ (da hatten sie sich kennengelernt) und sehr, sehr selten, wenn wir etwas müde zurückkamen, spendierte mein Vater ein Essen bei Koch’s Mittagstisch am Barmbeker Bahnhof. Frivoler Luxus! Bedienung am Tisch! Weißgekleidete Kellner! Unvergesslich!

Zum Thema Fahrkarte: die Verkehre der U-Bahn und der S-Bahn waren bis zur Schaffung des HVV völlig getrennt. Fahrkarten konnten nur am Schalter gekauft werden und da konnte es schon mal eine lange Schlange geben (in der Straßenbahn erfolgte der Kauf beim mitfahrenden Schaffner). Bei der S-Bahn wurden die Fahrkarten vor dem Aufgang zum Bahnsteig entwertet. Im Barmbeker Bahnhof wurde das von Kriegsversehrten ohne Arme oder Hände erledigt, die dafür eine eigens eingerichtete Kabine hatten. Man legte die Fahrkarte in eine Fassung und sie bedienten die Entwerterzange dann mit einem Fußhebel. Das hat mich immer sehr verwirrt (aber auch fasziniert), genauso wie die Kriegsblinden, die im Hauptbahnhof mit Hilfe von riesigen Folianten in Blindenschrift Fahrplanauskünfte gaben. In der Spitalerstraße (damals viel befahrene Verkehrsachse) sah man noch Jahre nach dem Krieg sommers wie winters einen Kriegsblinden, der Bürsten verkaufte. Ich hatte mir immer vorgestellt, mit meinem ersparten Taschengeld bei ihm einmal als Geburtstagsgeschenk für meine Oma eine kleine Bürste zu kaufen. Aber als ich vor ihm stand, war ich beklommen und zu schüchtern, ihn anzusprechen. Und irgendwann war er nicht mehr da.

Schulhof Schleidenstraße. Mit Fräulein Martens, 1956

Mit dem Schulbeginn änderte sich alles. Bei Fräulein Martens lernte ich schnell Lesen und Schreiben, mit dem Rechnen ging es nicht so schnell. Fräulein Martens war gelernte Schneiderin, nach dem Krieg wurde sie angesichts der vielen gefallenen Lehrer zur Volksschullehrerin ausgebildet. Das hat dem Unterricht aber nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Das Schulgebäude Schleidenstraße war noch teilweise zerstört und in dem verbleibenden Raum mussten alle Kinder aus der Gegend irgendwie untergebracht werden. Das führte zu Schichtunterricht und Klassenstärken von 35 Kindern pro Klasse (nur „Knaben“). In der Parallelklasse bei Fräulein Narbe, der schönen Junglehrerin und Schwarm aller Kinder, waren auch 35 Schüler. Sie hat dann bald den Lehrer Krüger (der mit dem Lloyd Alexander) geheiratet. Ich fand schnell neue Freunde und neue Hobbies. Da ich sehr bald gut lesen konnte, war ich Dauergast in der damals gerade neu eröffneten Bücherhalle in der Poppenhusenstraße. Es gab einen Leporello aus Pappe und da konnte man die Bücher eintragen, die man gelesen hatte. Es war mein Ehrgeiz, viel zu lesen und die Leporellos schnell (und immer ehrlich) zu füllen. Das ist mir dreimal gelungen. Einen Preis gab es nicht, aber ein großes Lob für den fleißigen Leser von den freundlichen Bibliothekarinnen.

In der zweiten Klasse hatten wir für einige Wochen einen Mitschüler, dessen Eltern als Schausteller davon lebten, Schimpansen in Käfigen auszustellen. Um ihrem Sohn, der sich ja permanent an neue Schulen gewöhnen musste, das Einleben etwas zu erleichtern, konnten alle jeweiligen Klassenkameraden immer kostenlos die Affen (ausgestellt auf einem planierten Ruinenfeld neben dem Barmbeker Bahnhof) besichtigen. Das war spannend, aber auch ein unendlich trauriges Elend. Auch im Abstand von so vielen Jahren frage ich mich: wer hat mehr Mitleid verdient, die Schausteller oder die Affen?

Der Mirowstraße gegenüber lag das Gymnasium Uhlenhorst-Barmbek und auf dem Schulhof konnte man mit dem Einverständnis des freundlichen Hausmeisters, Herrn Möller, prima Fußball spielen. Er war ein Dribbelkünstler, manchmal zeigte er für eine kurze Zeit seine Tricks. Es gab häufiger mal lautstarke Auseinandersetzungen zur Regelauslegung, aber eine Sache wurde strikt beachtet: der Eckenelfer! Pro drei Ecken gab es einen Elfmeter. Da der verfügbare Platz eher klein war, kam das ziemlich häufig vor. Mit steigendem Wohlstand hatten die ersten Mitspieler „richtige“ Fußballschuhe mit Stollen. Der Schuhwechsel wurde vor aller Augen angeberisch, bewusst langsam und sehr gravitätisch zelebriert. Durch diese „Wettbewerbsverzerrung“ auf dem Platz litt die Kameradschaft sehr. Da mein Talent für Fußball ohnehin sehr begrenzt war, verabschiedete ich mich irgendwann von dieser Truppe und aus der Welt des Fußballs.

Am Käthnerort standen noch zwei Ruinen. Es machte trotz strengstem Verbot viel Spaß, „Hausabreißen“ auf diesem unwiderstehlichen „Abenteuerspielplatz“ zu spielen. Niemand hat „gepetzt“ und alle hielten gegenseitig dicht – meine Mutter (not amused) hätte von diesen Aktivitäten nie erfahren, wenn mir nicht ein Ziegelstein auf einen Finger gefallen wäre. Der Finger musste operiert werden und die Narbe sieht man heute noch. Ich hatte, damals acht Jahre alt, allerdings gehofft, dass der Finger amputiert werden müsste. Denn dann, so glaubte ich, würden bestimmt alle denken, dass ich ein Pirat wäre. Heute sehe ich das etwas anders und bin froh, dass ich dank der Kunst der Ärzte den Finger noch habe.

Da wir keinen Fernseher hatten (er hätte in die kleine Wohnung auch nicht wirklich gepasst) ging ich gern zu meinen Großeltern in die Jarrestadt. Die hatten schon ein UKW-Radio und einen kleinen Schwarzweiß-Fernseher. Meine Lieblingssendung zum Schluss war „Einer Wird Gewinnen – EWG“ mit Hans-Joachim „Kuli“ Kulenkampff und mit deutschsprachigen Kandidaten aus vielen Ländern. Diese Sendung ließ ich nie aus. Es gab unter den Teilnehmern fast immer eine nette junge Französin oder Italienerin mit charmantem Akzent, und solche Teilnehmerinnen gefielen mir immer besonders gut (dem galanten Kuli übrigens auch). Mein Opa nahm mich am 1. Mai immer mit zur Maifeier der Gewerkschaften auf der Stadtparkwiese. Es ist unvergesslich, wie die riesigen Marschsäulen mit zehntausenden von Teilnehmern aus den verschiedenen Stadtteilen dort aufmarschierten, kein Vergleich mit heute.

Ich hatte etwas Angst vor solchen Menschenmassen, aber ich wusste, das mich mein Opa trotz seiner Kriegsverletzungen aus dem ersten Weltkrieg immer schützen würde.

Es gab auch noch Großeltern in Pinneberg. Die lebten dort in einem Behelfsheim, nachdem sie 1943 in Eimsbüttel ausgebombt wurden. Sie hielten einige Hühner und ich durfte bei unseren Besuchen die Hühner füttern und die frischen Eier aus den Nestern holen. Die Reise nach Pinneberg war damals eine kleine Weltreise im Dampfzug mit alten Abteilwagen. Die furchteinflößenden und mehr als mannshohen Stahlräder der Lokomotiven haben mich sehr beeindruckt. Man sah, auch am Barmbeker Bahnhof bei den Zugdurchfahrten auf der Güterumgehungsbahn, die Lokomotivführer und Heizer immer aus der Lokomotive schauen, so dass ich dachte, dass das Mitfahren und Rausgucken ihr Beruf wäre. Eine so schöne und entspannte Tätigkeit hätte ich mir auch für mich sehr gut vorstellen können. Wie die Lokomotive zum Laufen gebracht wurde, darüber hatte ich mir keine Gedanken gemacht.

Beide Großelternpaare sprachen miteinander und untereinander Hamburger Platt; mit den Kindern und Enkeln wurde aber ziemlich konsequent nur Hochdeutsch (mit einem Anflug von „Missingsch“) gesprochen. Das entsprach der damaliges herrschenden Auffassung, dass die Nachkommen es nur als Sprecher des Hochdeutschen „einmal im Leben besser haben können“. Nur vom Zuhören bei den Gesprächen der Großeltern habe ich Platt ein wenig gelernt. So kommt es, dass ich plattdeutsche Texte gut lesen kann und auch (fast) alles Gesprochene verstehe, beispielsweise im Ohnsorg-Theater oder bei den plattdeutschen Aufführungen der Amateurbühnen im Theater in der Marschnerstraße, die ich nach Möglichkeit nicht versäume. Meine Sprechkompetenz ist dagegen leider sehr beschränkt, da ich nie Gelegenheit hatte, mit den Großeltern Platt zu sprechen – das wurde sofort von allen Vieren abgeblockt. Wirklich sehr, sehr schade und nach dem Wissen von heute ein ganz großes Versäumnis. Aber es gibt ja leider wegen der eben skizzierten Sprachentwicklung auch kaum noch Gelegenheiten, das Plattschnacken zu praktizieren. Das zeigt exemplarisch das Schicksal kleinerer regionaler Minderheitensprachen: über ihren Fortbestand und ihr Überleben wird nicht an fremden Kabinettstischen entschieden, sondern ausschließlich im Rahmen der Familie am Küchentisch.

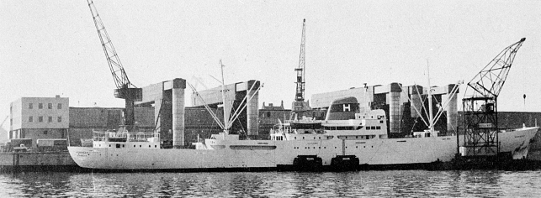

Mit meinem besten Schulfreund Manfred Lange, den ich nach dem Übergang aufs Gymnasium leider aus den Augen verloren habe, machte ich viele Radtouren und wir halfen dabei, mit etwas älteren Jugendlichen eine schöne große Radrennbahn aus Lehm und Sand am Mesterkamp zu bauen. Das war eine sehr schöne Freundschaft in den letzten drei Jahren der Kindheit. Wir waren praktisch jeden Tag mit unseren Rädern auf der Rennbahn. Später wurde dort der Bus-Betriebshof der HHA errichtet. Unser Lieblingsziel war aber der Barmbeker Stichkanal, um dort beim Entladen der Schuten für das Gaswerk zuzuschauen. Das war eine sehr schöne Freundschaft in den letzten drei Jahren der Kindheit.

Etwas, das mir zum Schluss noch einfällt: der je nach Empfinden penetrante oder angenehme Kaffeeduft, der (nach meiner Erinnerung alle 14 Tage) über Barmbek-Süd waberte, wenn bei Walter Messmer geröstet wurde. Ich habe Ihn nach so vielen Jahren irgendwie immer noch in der Nase.

1960 ist das Jahr, in dem meine Kindheit endete und, historisch betrachtet, unsere ganz persönliche Nachkriegszeit auch. Wir zogen nach all den Jahren um in eine größere Neubauwohnung in Barmbek (endlich mit Badewanne, Balkon, Kühlschrank, Waschmaschine, Zentralheizung, Einbauküche, Telefon, Musiktruhe – und einem eigenen Zimmer für mich!) um die sich meine Eltern lange bei der Genossenschaft bemüht hatten. Mein Vater bekam sein erstes Auto (ein VW-Käfer mit Vase am Armaturenbrett) und meine Mutter bekam ihre lang entbehrte elektrische Nähmaschine. Dafür gab es ja jetzt genügend Platz. Ich kam aufs Gymnasium (nur für Jungen, die Ko-Edukation wurde in Hamburg erst recht spät eingeführt) und hatte bald neue Freunde und neue Interessen. Wir machten unsere erste Auslandsreise mit dem Auto nach Dänemark und ich lernte dort schwimmen und Mundharmonika spielen.

Damit endet dieser Bericht, denn das wäre schon der Anfang für ein neues Kapitel.

Zu den beigefügten Fotos:

Mein Vater hatte schon seit den 1930er Jahren eine Kamera, hielt sich aber mit dem Fotografieren sehr zurück. Denn Filme und Filmentwicklung waren sehr teuer – da musste man sich bei jedem Motiv entscheiden und jede Aufnahme ganz genau überlegen. Das Foto von 1954 stammt von einem Wanderfotografen. Die waren damals recht zahlreich und versuchten auf diese Weise, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es wurden alle greifbaren Kinder fotografiert und etwas größere Kinder halfen dann gegen eine kleine Belöhnung beim Herausfinden der Adressen. Dann gingen die Fotografen von Tür zu Tür und boten die Kinderbilder den jeweiligen Eltern an. Das war (ähnlich wie bei den gelegentlichen Besuchen des laut seine Dienste anbietenden Scherenschleifers) ein sehr mühseliger Versuch, in der Nachkriegszeit etwas Geld zu verdienen. (Jedenfalls besser als die Tätigkeit des Drehorgelspielers, der regelmäßig in die Mirowstraße kam. Er hatte ein dressiertes bekleidetes Rhesusäffchen an einer dünnen Kette, das die aus den Fenstern geworfenen Münzen aufsammelte. Kein schöner Anblick! Meine Mutter, sonst immer gerne hilfsbereit, hat es immer abgelehnt, ihm etwas zu geben). Ich finde, dass der Wanderfotograf gut gearbeitet hat (das Original ist im Format DIN A 5). Etwas besser und wirtschaftlich gesicherter ging es den Schulfotografen. Die vereinbarten mit der Schulleitung die Fototermine, so dass sich alle darauf einstellen konnten. Die Datenschutzreligion hatte damals für Gruppenfotos glücklicherweise überhaupt noch keine Jünger*innen.

Prof. Dr. Holger Knudsen, São Paulo/Hamburg, November 2023

Barmbek Erinnerungen von Angelika Fassauer. ‘n echten Barmbeker Briet - was ich mal werden will

Eigentlich fing es alles sehr gut an: Meine Mutter hatte Urlaub und wir gingen zu C& A. In die ‚Hamburger Straße‘. Da stand es ziemlich einsam als einziges stehengebliebenes Haus. Mitten auf einer Wiese und eingekeilt von den zwei Fahrbahnen der langen Hamburger Straße. Ein ziemlich quadratischer Klotz aus rotem Backstein. Zwei Etagen, und in der oberen Etage war die Kinderbekleidung. Nachdem ich etliche Kleidchen anprobiert hatte, war meine Mutter endlich zufrieden: gelb mit weißen Rüschchen und einer Schleife auf dem Rücken. Nur für ‚gute Anlässe‘. Und dann kam die Begegnung, von der meine Mutter noch Jahre später erzählte: eine Dame kam auf uns zu, streichelte mir über das Haar und meinte: „Ach, das sieht aber niedlich aus!“

Wenn ich gross bin

Auf dem Nachhauseweg flüsterte meine Mutter ehrfurchtsvoll: „Weißt Du wer das war? Das war Ida Ehre. Eine ganz berühmte Schauspielerin. Nein, also dass die auch bei ‚Brenningmeyer‘ einkauft!“ Dazu muß man wissen, dass die ‚einfachen Leute‘ zu ‚C& A‘, und die ‚feineren Leute‘ zu ‚Brenningmeyer‘ gingen. Es war der gleiche Laden, klang aber gleich ganz anders!

Meine kurzen Beinchen waren zwar etwas müde als wir wieder im Langenrehm ankamen, aber es war erstens noch fast eine Stunde bis zum Mittagessen und außerdem waren Wolfgang, Sabine und Ute draußen. „Mutti, darf ich?“ Das war ein Wagnis, denn wir wollten gleich nach dem Essen zur Freundin meiner Mutter fahren und deshalb blieb ich noch ‚hübsch gemacht‘. „Sei aber vorsichtig, mach keine Flecken in das Kleid …“ und noch mehr Ermahnungen musste ich über mich ergehen lassen, bevor ich ‘runter durfte.“Was spielt ihr g‘rade?“ „Himmel und Hölle, aber das ist langweilig“ . Wie so oft fanden unsere Füße von ganz alleine zu dem einzigen Gebäude, das noch im Haferkamp stand. Ein ehemals weißer Flachbau mit einer Einfahrt hinter der sich kleine Werkstätten verbargen. Rechts von der Einfahrt war das Gebäude halb abgerundet. Geheimnisvoll und immer interessant. Vor allen Dingen weil es dort wohl einen Glaser (oder etwas ähnliches) gab. Jedenfalls lagen da oft kleine Verpackungsreste aus ganz leichtem Kunststoff auf dem Hof und damit konnte man herrlich an dem einzigen Fenster, das es an der Straßenseite gab, hin- und herreiben und dann quietschte es richtig ekelhaft. Und wenn dann auf dem Innenhof die Tür aufging, hatte man noch genügend Zeit zum weglaufen.

Weglaufen, stolpern, hinfallen, Kleid dreckig. Mensch, was hab‘ ich geheult. Die Wohnungstür war natürlich schon auf und meine Mutter stand dort mit entsetztem Gesicht in der Tür als ich endlich in der ersten Etage ankam. Für heute war da nichts mehr zu retten. Meine Mutter schlecht gelaunt und ich völlig zerknirscht, so machten wir uns auf den Weg zur Straßenbahn um nach Billbrook zu fahren. Dort hatte die Freundin meiner Mutter ein Haus in einer Schrebergartensiedlung und einen Sohn, Peter. Mit dem konnte man prima und verbotener Weise an und in dem kleinen Bächlein am Ende des Gartens spielen. Da gab es allerlei Getier und Schlamm bis zu den Knien. Das war toll! Fast so toll wie der Weg, den ich manchmal mit Oma und Opa ging. Die wohnten noch hinter dem Barmbeker Krankenhaus, im Prechtsweg. Von dort gingen wir oft zu Fuß zum Ohlsdorfer Friedhof. Aber da gab es nur nach Regengüssen große Pfützen mit Fröschen. Die Strecke hieß ‚schwarzer Weg‘ und so war er auch: Alles schwarze Erde und auf einer Seite eine hohe Hecke. Aber prima zum Frösche fangen … und zum Radfahren lernen!

Beim Anleger des Alsterdampfers in der

Hufnerstraße 1959/60

Drosselstraße mit Blickrichtung

Bramfelder Straße/Alter Teichweg 1955

Auf dem Rückweg bekam ich manchmal aus dem kleinen Krämerladen, den es nur ein kurzes Stück vom Bramfelder See entfernt gab, ein kleines quadratisches Eis am Stiel. Die Meisen und die Eichhörnchen auf dem Friedhof, die verschiedenen bunten Enten auf dem See und ich, wir waren nach solchen Ausflügen bestimmt alle satt und zufrieden. „Wie seht ihr denn wieder aus!!??“ Schuh und Strümpfe aus, alles abgespült und dann mussten Peter und ich brav am Tisch sitzen bleiben. Zum Abschied gingen wir alle in den runden Bunker, der auf dem Gelände stand und jetzt als Aufbewahrungsort für das viele Eingemachte diente. In der Erinnerung sehe ich nur noch einen sehr schmalen, halbrunden Gang mit Regalen voller Gläser vor mir. Das war ein bischen unheimlich und ich war froh, als wir mit einigen Obstgläsern wieder in der Straßenbahn saßen.

Der nächste Tag war ein Sonntag und das war immer etwas langweilig. Die meisten Kinder mussten mit zu Besuchen und deshalb waren zu wenige unten, um ‚dritten Abschlag‘, ‚Fischer, Fischer wie tief ist das Wasser‘ oder andere Abzählreime zu spielen. Es blieb also nur ‚Geschichtenball‘, ‚Gummitwist‘ oder …. oder eine Inspektion des Grundstücks schräg gegenüber, an der Ecke Gerstenkamp / Langenrehm. Aber das war verboten. Da gab es nämlich Bauschutt und viele Kuhlen. Es war ein Trümmergrundstück und mit Stacheldraht eingezäunt. Der Einzige, der manchmal am Rand darauf durfte, war der Plakatkleber, der an der Außenwand des kleinen Werkstadthofs die großen Flächen beklebte. Meistens war das Zigarettenwerbung von Golddollar und Juno.

Blick auf den Daniel-Bartels-Hof

um 1950

Also, mal sehen ob man es ohne Schaden über den Stacheldraht schafft. Naja, so schlimm war das gar nicht. Aber es dauerte nicht lange bis irgendjemand rief: „Was macht ihr denn da? Wollt ihr da mal ‘runterkommen! Da dürft ihr nicht ‘rauf, das ist gefährlich!!“ Schnell weglaufen, hinfallen und den Fuß verstauchen. So schnell wie ich das alles geschafft habe war das wohl einmalig. Heulen gilt nicht. Und so biss ich die Zähne zusammen bis ich endlich – mit Hilfe von den Udo und Sabine – in der Wohnung angekommen war.

Als meine Mutter mit dem Schimpfen und Wehklagen fast fertig war, klingelten auch schon meine Großeltern an der Wohnungstür. Oma hatte den selbst gebackenen Kuchen und Opa die Glasschüssel mit der lose gekauften Schlagsahne in den Händen. „Ne,“ sagte mein Opa “ das ist nur verstaucht, nichts gebrochen. Fuß hochlegen und kalte Umschläge damit er abschwillt. In einer Woche ist er wieder wie neu. „Eine ganze Woche? Oh man, oh man.“

Immerhin blieb Opa bei mir sitzen während Mutti und Oma später in der Küche den Abwasch machten.

„Opa, warum sind da drüben so viel Schutt und so viele Löcher?“ „Da sind im Krieg Bomben gefallen und haben das Haus, das dort vorher stand, kaputt gemacht. Deshalb ist es dort auch so gefährlich. Es kann sein, dass es dort Bomben gibt, die nicht explodiert sind und wenn da ein kleiner Fuß drauf tritt, dann ist er nicht nur verstaucht, sondern ganz ab!“ „So wie bei dem Mann am Bahnhof?“ Unter der Brücke am Barmbeker Bahnhof saß nämlich oft ein Mann, der nur ein Bein hatte und dort auf einer ‚singenden Säge‘ spielte. Das klang fürchterlich schaurig und ich hatte großen Respekt vor ihm. Wir gingen oft in Richtung Bahnhof, zu dem Pferdeschlachter oder nebenan zu Faerber um Fische zu kaufen. „Ja, genau. Der hat sein Bein im Krieg verloren.“ „Ist Dir im Krieg auch ‘was schlimmes passiert, Opa? Was war das Schlimmste, was Dir passiert ist?“ Mein Großvater seufzte: „Ach Kind, das Schlimmste was ich erlebt habe ist anderen passiert.“ „Und was war das?“ „Ich weiß gar nicht ob ich Dir das erzählen soll? Doch, vielleicht ist das ganz gut so. Also: wir waren mit einer Gruppe Soldaten unterwegs Richtung Osten und haben auf viele Menschen aufgepasst: Sie wurden von uns bewacht und mussten vor uns her gehen. Es waren alles Juden. Ganz normale Menschen, die nur etwas anderes glaubten als die meisten von uns. Dann ließ unser Hauptmann den ganzen Trupp stoppen, die Juden bekamen Spaten und sie mussten eine riesige Grube ausheben. Danach sollten sie sich am Rand aufstellen und wir sollten sie erschießen. Die Grube sollte ihr Grab werden.“ Es vergingen einige Sekunden, die mir sehr lang vorkamen. „Ich habe aber nicht geschossen. Ich habe mich geweigert und es meinem Hauptmann auch gesagt.“ „Und die anderen Soldaten?“ „Die haben sich nicht geweigert.“ „Und dann?“

Bauarbeiten der Baugenossenschaft Hansa,

1950er Jahre

Meine Mutter und Oma unterbrachen das Gespräch: „Also wirklich. Musst Du Deiner kleinen Enkelin etwas so grausames erzählen? Sie ist doch noch ein Kind!“ Und zu mir gewandt sagte Oma: „Opa hat Glück gehabt, dass ihn ein sehr guter Freund zum Bunkerbau angefordert hat. Sonst würde es ihn heute auch nicht mehr geben.“ „Ach was,“ sagte Opa, „zu Anfang ging das noch, aber es hätten sich mehr weigern müssen. Viel mehr!“

Ich lag jetzt ziemlich eingeschüchtert auf dem Sofa und deshalb sagte Opa wohl zum aufmuntern: „Aber vielleicht darf dieser kleine Wildfang ja am Sonnabend mit zu Stahlbock!?“ Stahlbock, das war die kleine Kneipe an der Ecke Langenrehm / Gerstenkamp. Die hatten einen Fernseher und da wurde manchmal ‚in kleiner Runde‘ Ohnsorg Theater oder Fußball geguckt. Wenn es ‚Ohnsorg‘ gab, dann schimpfte meine Oma immer auf dem kurzen Weg bis zur Ecke, weil der ‘Komödienstadel‘ auf Bayrisch gesendet wurde und das ‚Ohnsorg‘ extra für‘s Fernsehen auf hochdeutsch spielen musste. Plattdeutsch war nun mal eine ‚ausländische Sprache‘ und Bayrisch nur eine Mundart! Aber Oma hatte Probleme mit dem Hochdeutschen, besonders mit dem ‚mir‘ und ‚mich‘. Im Plattdeutschen gab es für beides ja nur das ‚mi‘. Aber sie sagte immer: „Besser ‚mir‘ und ‚mich‘ verwechseln, als ‚mein‘ und ‚dein‘!“ Und damit hatte sie vollkommen recht!

Naja, aber bis Sonnabend waren es ja noch einige langweilige Tage ….

Am nächsten Tag musste meine Mutter wieder zur Arbeit. Ich wurde wieder auf das Sofa gelegt, mit einem Kissen und kalten Wickeln unter und um den geschundenen Fuß. Auf dem Tisch davor lagen Kinderbücher, belegte Brote, eine Wasserflasche und ein Apfel. Mit diversen Ermahnungen und guten Worten wurde ich alleine gelassen. Allerdings dauerte es nicht lange, bis sich ein Schlüssel in der Haustür drehte: Oma. Sie wollte noch mal ‘nach dem Rechten sehen‘ bevor sie in die Stadt fuhr. Und ich konnte nicht mit! Was Oma in der Stadt kaufen wollte, das wurde nicht verraten. Aber dass sie dieses Mal mit der Bahn fahren würde, das sagte sie mir. Das war wenigstens ein kleiner Trost, denn wenn sie wie üblich mit dem Alsterdampfer gefahren wäre, dann hätte ich bestimmt meinen Fuß vergessen und wäre mitgegangen.

Der Alsterdampfer war genauso teuer und genauso schnell am Jungfernstieg wie die Bahn, aber die Fahrt war wie Urlaub! Und der Anleger war ja nicht weit: Flachsland durch, an der klitzekleinen Post auf der rechten Seite vorbei, über die Brücke und am Anfang der Hufnerstraße, da wo es so schön nach Kaffee roch, da war der Anleger. An der Ecke gegenüber war die Behörde, zu der meine Mutter manchmal musste und die fand ich toll. Die hatten einen Paternoster mit dem man immer im Kreis fahren konnte. Aber das durfte ich nicht!

Oma tröstete mich ein bischen, rückte alles auf dem Tisch hin und her und ließ mich wieder alleine.

Ich ‚döste‘ etwas ein und träumte vom Winter. Wenn es kalt genug war und schön Schnee lag, dann ging Opa mit mir und dem Schlitten in den Eilbekpark. Es gab dort eine abschüssige Wiese, die eine fantastische Rutschbahn war. Nur leider floss an ihrem unteren Ende die Eilbek. Und auch wenn sie zugefroren war, bestand die Gefahr, dass man mit dem Schlitten dort einbrach und sich im eiskalten Wasser eine Erkältung holte. Die Lösung? Na klar: Opa. Der stellte sich unten hin und fing nicht nur mich, sondern auch alle anderen Kinder auf, bevor jemand im Bach landete. Unermüdlich!

Oma war schnell wieder zurück und ich wurde wach als die Wohnungstür aufging. „Vom Winter träumen? Das kommt ganz bestimmt von dem eiskalten Tüddel um deinen Fuß! Den machen wir schnell noch ‘mal neu und dann gibt‘s Mittag.“

Oma konnte nicht gut kochen, aber ihr Gurkensalat war ‘Spitze‘ und den gab es heute zum Nachtisch. Heute sogar mit Petersilie! Und dann wurden Heringe gebraten. Die hatte sie auf dem Weg bei ‚Faerber‘ am Bahnhof geholt und davon gab es heute einen warm aus der Pfanne mit Kartoffelmus und die restlichen wurden mit vielen Zwiebeln in sauer eingelegt. Es würde also eine ‚Heringswoche‘ werden. Auch gut. Ich mochte das. Schließlich kam das tolle Geschenk: zwei neue Kinderbücher mit vielen Bildern und etwas Text. Nächstes Jahr sollte ich in die Schule kommen, aber etwas konnte ich jetzt schon entziffern!

Blick auf die Häuser am Langenrehm

und den Daniel-Bartels-Hof um 1955

Fuhlsbüttler Straße nahe dem Barmbeker

Bahnhof, links Cafe König, Winter 1953 auf 1954